文章详情

四川经济网讯(记者 刘婕)4月22日是第53个世界地球日,主题是“珍爱地球 人与自然和谐共生”,关注世界地球日,不得不从气候说起。

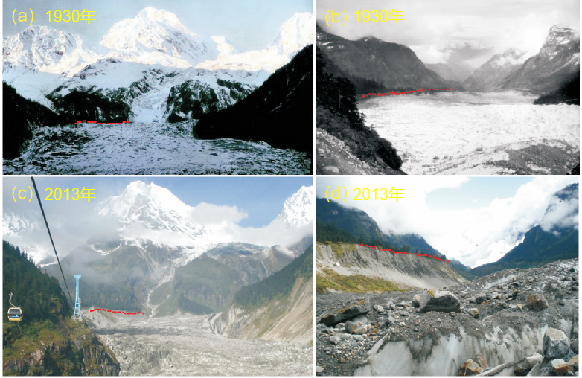

清晨,太阳初升时,连绵雪峰霎时间披上一层灿烂夺目的金光,这是海螺沟最著名的一景——日照金山。然而,4月22日,四川省气候中心官方微信公众号“四川气候秀”发布的一组海螺沟图片再次“震撼”到记者,这份“震撼”却带着一份心疼。据了解,这四张图片由中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所提供,图片记录了1930年和2013年海螺沟冰川对比,这些图片反应出海螺沟冰川持续退缩,四川面对气候变化风险。

1930年和2013年海螺沟冰川对比

气温“脾气”不小

根据4月21日发布的《2021年四川省气候变化监测公报》,记者梳理发现,1961—2021年四川年平均气温呈显著上升趋势,每10年升高0.18℃,冬季和攀西地区平均气温上升速率最快。随着气候整体变暖,全省高温(日最高气温≥35℃)日数显著增多,夏季热浪更加频繁。而低温(日最低气温≤0℃)日数趋于减少,21世纪以来川西高原平均积雪日数持续偏少。

冰川湿地被“瘦身”

气候变化带来的其他不利影响也不断显现。《四川省气候变化事实、影响和风险清单(第一批)》指出,在贡嘎山,1966—2009年冰川持续退缩,冰川面积减少11.3%,年均减小0.7平方千米。西坡冰川由41条减少到39条、面积减少14.6%,东坡冰川面积减少9.8%。在若尔盖湿地,受气候变化的主要影响,1980—2016年径流量以每10年0.85亿立方米的速率减少。在四川盆地,柑橘种植高适宜区呈向北迁移趋势……

生态圈很“受伤”气候风险需重视

根据《四川省气候变化事实、影响和风险清单(第一批)》预估,未来气候仍将持续变暖,相关风险将进一步放大。研究显示,大熊猫适宜栖息地面积可能减少。大部分物种将向高纬度、高海拔移动,川西高原物种数量将增加。若尔盖湿地径流量将减少,但长江上游及各子流域年径流量呈增加趋势。此外,四川盆地、川西南遭受热浪袭击风险增大,气候变化也将使基础设施服役环境恶化,且产生更为广泛的适合媒介生物及病原体孳生的环境。

“呵护”气候 联合发力

气候风险增大,如何应对?据悉,四川在适应气候变化机制构建、规划编制、政策完善、试点示范、国际合作、能力建设等方面也进行了诸多探索。比如,省气候中心编制发布气候变化监测公报和评估报告,上线科普平台“四川气候秀”;生态环境厅启动川西地区气候变化调研;中国科学院在达古冰川开展地球工程实验,给冰川“盖被子”;广元入选国家气候适应型城市建设试点;成都开展气候变化适应性与韧性城市能力建设培训等。

推动适应气候变化工作向前迈进,今年四川将开展哪些重点工作?据悉,四川将出台全省“十四五”应对气候变化规划、适应气候变化行动方案,指导开展四川黄河流域气候变化调研,推动发布《四川省气候变化事实、影响和风险清单》和气候变化科学研究“热度榜”。同时,联动各方,提升公众气候变化意识,稳妥有序推动生态系统、水资源、农林业、旅游业、基础设施、人体健康等领域适应气候变化。

(中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所供图)