新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

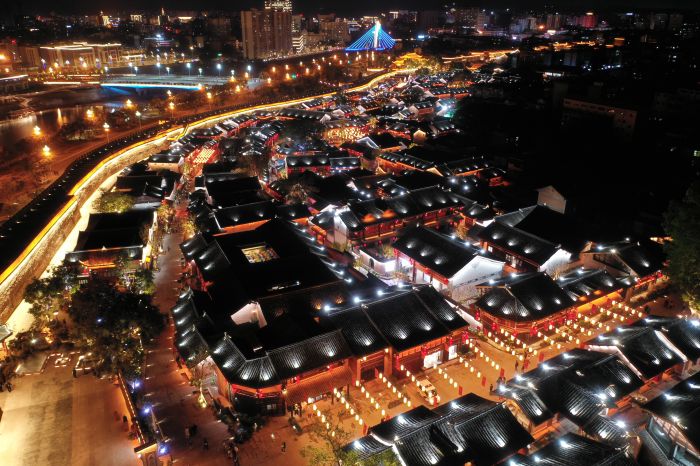

华灯璀璨,人文荟萃;盛世重光,古韵留香。11月1日,经过一年多的精心打磨和巧手“匠造”,有600余年历史的西昌建昌古城携梦想与荣光“涅槃”归来,正式开街。

建昌古城(张祺 摄)

历史文化与活力未来交融再生,悠悠古韵与文旅新风交织成画。“重启”后的建昌古城,以全新商业形态和文旅格局活化古城区,成为西昌文旅新坐标,重塑文旅新格局。

建昌古城(张祺 摄)

古城“溯”源—— 西昌历史文化的活化石

西昌,是凉山彝族自治州州府所在地。自古以来,西昌就是通往祖国西南边陲的重要通道,是古代“南方丝绸之路”和“茶马古道”的必经之地。

汉置越嶲郡、唐置嶲州、元改罗罗司宣慰司、明设四川行都司建昌卫、清雍正六年(1728年)裁建昌卫设宁远府,置西昌县,“西昌”之称谓自此始。

建昌古城,始建于1387年,距今已有600多年历史,被称为西昌历史文化的活化石。

据清嘉庆版《宁远府志》载,建昌卫旧城,“明洪武中建土城,宣德二年砌以砖石,高三丈,周围九里三分,计一千六百七十四丈。后据北山,前临邛海,左带怀远河,右潆宁远河。四门:东曰安定,南曰大通,西曰宁远,北曰建平。”建昌城旧址位于西昌市区东北部,北与北山相结,西临西河,东有东河,东南为开阔平坝,与邛海相距5公里。

古城重“启”——再现记忆中“家”的模样

时间既是历史的沉淀,也让一座古城饱经沧桑。“复活”古城,既是顺应时代发展的必然,也是回应民生的必然,更是文物和历史文化遗产保护的必然。

在修复以前,西昌古城的现状令人堪忧,保护情况极不乐观,对古城开展系统性、科学性、及时性甚至抢救性的保护修缮是州市重视、人民期盼、迫在眉睫、刻不容缓的大事。

“街上没几个年轻人住,不少房屋都被白蚁蛀烂了,漏雨现象时常发生。古城,再不保护,以后子孙就看不到了。”居住在九街十八巷的赵婆婆,说起老街变迁,有些落寞。

2021年下半年,西昌全面启动建昌古城保护更新项目,整体性推进建昌古城复原建造。项目遵循历史文化名城保护规划及街区规划,通过完善基础设施,提升街区功能,运用多种保护、利用方式,使历史建筑、传统风貌建筑及其环境既保持风貌特色又符合现代生活需求。

建昌古城(张祺 摄)

古城“织补”——下足绣花功夫,修旧如故

西昌按照“保护为主,抢救第一,加强管理,合理利用”的文物保护方针,聘请云南、江苏及省内从事古建筑修建的工匠和非遗传承人,对建昌古城总规中涉及的12处不可移动文物点和17处历史建筑,采用传统施工工艺和传统建筑材料施工,下足“绣花功夫”进行文物修缮,严格保留现存文物建筑的基本特征,最大限度地保存了历史信息。

同时,对建昌古城留存的建平门遗址、四牌楼遗址、300余米古城墙遗址进行了抢救性保护修复,对8口古井、287株古树和万余件老物件进行标记、收集和保护,最大限度保护了古城的历史肌理、历史街巷、空间尺度和景观环境;项目建设中组织省、州、市文物专家,全程参与建昌古城保护修缮,从方案评审到施工工艺建言献策,全程提供技术支持。

目前,古城现存面积约130万平方米,大通、安定、建平城门尚存。本次保护更新项目包括“三门二街一楼一墙一园一中心”(三门:建平门、安定门、大通门;二街:涌泉街、十字大街;一楼:四牌楼;一墙:城墙二中段;一园:城墙遗址公园;一中心:游客中心)。尽可能在原址上按照原有格局恢复旧观,力争让游客感受到建昌古城昔年的人文盛景。

古城“焕新”——过去、现在、未来一脉相承

一砖一瓦都是历史,一步一景都有故事。

“复活”古城,保持建筑原有特色,完成了沿街墙面、屋面、门窗等风貌的整治;在街区内业态布局上,秉持着“修旧如故,活化更新”的理念,在保留原住民生产和生活方式的基础上,引进了多种商业业态入驻,加入游客所需的体验、服务、产品,使古镇业态整体实现良性循环,成为环境优美、业态丰富、文化多元的全新“文旅街区”。

建昌古城(张祺 摄)

目前,已完工的7处不可移动文物建筑分别开设了蜀绣、茶马古道、唐卡等博物馆,利用符合条件的历史建筑,开设了建昌美术馆等公共文化设施,今年国庆期间,涌泉街试营业吸引游客29万余人次,旅游收入超3.48亿元。

此外,在古城亮化中,设计方对建昌古城的文化历史深度挖掘提炼,以建平门瓮城墙为载体,通过声、光、电多维结合,形成以裸眼3D技术赋能的古城墙光影秀,利用城墙与内容的虚实结合,以时间轮转为线索,重现建昌古城的前世今生和修缮翻新的历程,展望未来建昌的盛世重光,带领观众在光影的世界中穿梭,沉浸式去触摸千年建昌过去、现在与未来一脉相承的温度,共同见证当下建昌古城在历史沉淀中焕然一新的繁华盛世。

(四川经济网记者 胡智 陈国盼)

相关推荐

相关推荐