新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

四川经济网讯(记者 刘婕)12月28日,记者从成都市生态环境局获悉,《成都市绿色低碳发展报告(2022)》(以下简称《报告》)已经市政府审定同意并正式发布。成都在绿色低碳发展上趟出了怎样的新路径?记者翻看《报告》发现,成都在七大方面下功夫,努力践行绿色低碳发展。

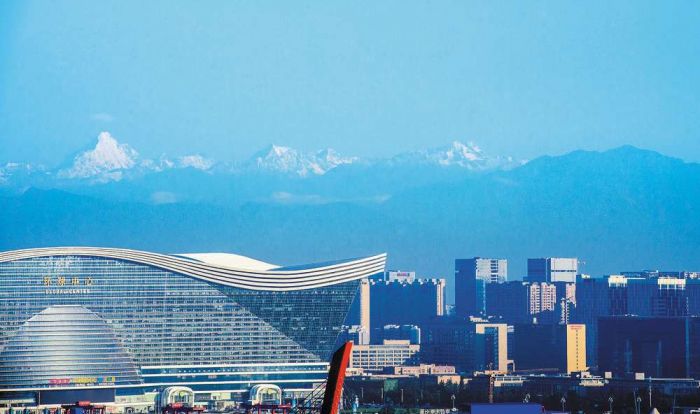

雪山下的公园城市

在城市空间优化方面,成都着眼延续千年立城的历史格局、治理大城市病的现实需要和面向未来的可持续发展,加快构建与城市可持续发展相适应的空间格局。优化国土空间布局,“三区三线”划定成果获批启用,33个以公共交通为导向(TOD)综合开发项目建设有序推进,布局100个未来公园社区,实施50个片区有机更新。保护修复国土空间,推动都江堰市、彭州市、崇州市、大邑县、邛崃市5个重点生态县(市)编制县级国土空间生态修复规划,建立全市矿山生态修复数据库。推行绿色建造模式,完成年度超低能耗建筑面积10.4万平方米、既有公共建筑节能改造面积58万平方米,对标创建绿色标杆工地1279个。打造韧性城市空间,入选省级系统化全域推进海绵城市建设示范城市,建成区27.5%的面积达海绵城市建设要求。

产城融合的工业园区

在产业结构调整方面,成都着力打造绿色低碳循环经济体系,经济发展效益和质量持续提升。深入实施制造强市战略,编制完成26条重点产业链产业图谱,国家级专精特新“小巨人”企业突破200家,青白江经济开发区入围首批省级绿色低碳化循环化改造园区。培育壮大绿色低碳产业,布局构建“研销在成都、共建产业链、绿电齐共享”跨区域合作模式,完成动力电池及储能、光伏、氢能产业图谱绘制,组建成都绿色低碳产业投资集团,5户企业入围绿色低碳优势产业外贸企业。推动服务业集聚成势,规模以上高技术服务业、科技服务业、战略性新兴服务业营业收入实现两位数增长,四川天府新区入选国家气候投融资试点。提质发展现代都市农业,实施耕地质量保护与提升行动,年度建成高标准农田超30万亩,畜禽粪污综合利用率达92.7%,提升打造宜居宜业和美乡村消费新场景30个。

在绿色交通发展方面,成都加快建设低碳化高效化、立体化多层次的绿色交通运输体系。打造轨道上的都市圈,成都铁路枢纽环线开通公交化运营,城市轨道交通运营里程突破558公里、日均客运量490万乘次,主要指标位居国内第一方阵。拓展绿色出行方式。建成“快速通勤网+美好出行网+社区生活网”一体化常规公交网络,成功创建国家公交都市建设示范城市。大力发展绿色物流,设立“公转铁”专项资金,加快青白江国际铁路港陆港型国家物流枢纽建设,中欧班列(成渝)累计开行量突破2万列。推广应用新能源汽车,新能源汽车市场年度渗透率达31%,新能源汽车保有量居全国城市第六和非限购城市第一。强化智慧交通建设,市域高速ETC专用车道实现收费站点全覆盖,上线绿行蓉城,累计78万余人次主动放弃驾车出行。

在能源低碳转型方面,成都着眼减煤、控油、稳气、增电、发展新能源,推动能源供给向低碳化多元化、能源消费向电气化高效化提升。提升清洁能源供给能力,启动金堂县整县屋顶分布式光伏开发试点,建设13个储能应用示范项目,全面实施成都电网“蓉耀工程”三年攻坚。实施清洁能源替代攻坚,将12户大数据、晶硅光伏、动力电池等行业企业纳入精准输配电价政策支持范围,全市清洁能源消费占比超过六成,优于全国全省平均水平。促进重点领域电气化,推进15个重点领域电能替代、替代电量3.4亿千瓦时,钢铁行业100%采用电炉短流程工艺,3户钢铁企业单位产品能耗全部达到国家标杆水平。实施节约优先战略,开展传统行业企业能效提升专项行动,“十四五”前两年全市规上工业单位工业增加值能耗同比下降6.3%。

环境宜人的绿道

在生态碳汇提升方面,成都全面塑造“青山绿道蓝网”城市空间形态,环城绿道骑行、龙泉山观日出、公园露营成为成都“新铁人三项”网红打卡项目。夯实公园城市生态本底,创新设立“市民林长”“山头长”,加快推进龙泉山城市森林公园国家储备林和高质量国土绿化试点示范项目,高质量推进大熊猫国家公园建设,全市建成区绿化覆盖率增至44.5%。建成蓉漂人才公园、芙蓉岛公园等示范工程,天府绿道成网成势。加强生物多样性保护,完成陆生野生动植物资源精准编目,建立极小种群野生植物保护小区,入选全球“自然城市平台”。拓展生态产品价值,国家生态文明建设示范区(县)数居省会城市首位。高标准推进邛崃市、大邑县省级生态产品价值实现机制试点,创新开展公园(绿道)阳光帐篷区试点。

在生态环境质量稳步改善方面,成都巩固提升生态惠民示范工程“六大行动”成果,集中力量解决人民群众反映强烈的生态环境突出问题。深入打好蓝天保卫战,“一园一策”开展8个涉VOCs重点工业园区综合整治,引导货运车辆从“一绕”向“二绕”转移,细颗粒物(PM2.5)浓度降至38.8微克/立方米。深入打好碧水保卫战,建设成德眉资河长制E平台,黄龙溪断面水质稳定达Ⅲ类,兴隆湖入选省级美丽河湖优秀案例,43段城市黑臭水体持续保持“长制久清”。深入打好净土保卫战,完成耕地质量等级年度调查评价,推进龙泉驿区、双流区、崇州市长江黄河上游土壤风险管控区建设分区管控试点区建设,启动12个工业集中发展区水气土协同预警体系建设,土壤环境质量总体保持稳定。推进“无废城市”建设,提质垃圾分类处置,生活垃圾资源化利用率达80%以上。

绿色为底的公园城市空间

在生态文明共建深化拓展方面,成都加快构建人人有责、人人参与、人人共享的绿色低碳生态圈,把绿色理念转化为全体人民的自觉行动。持续夯实生态文明法治基础,制定《成都市湿地保护条例》,修订《成都市大气污染防治条例》,出台《成都市绿色建筑促进条例》等法规。加快绿色低碳技术创新,高水平推进天府永兴实验室等重大创新平台建设,成立四川大学碳中和未来技术学院。推进智慧蓉城赋绿增效,建设数字政府、数字企业,推广办公电子化、无纸化,搭建国内首个产品碳足迹数据库,建立“双碳”标准数据库。促进绿色消费和采购,69家企业获绿色产品认证,全市政府采购节能环保产品20.3亿元,“碳惠天府”新增30个低碳消费场景。创新开展绿色创建行动,启动近零碳排放园区、工业企业、公共机构、景区和社区五类试点建设,开展首个生态碳汇科教示范基地建设,完成《成都市小学生态环境教育读物》系列丛书,中小学中绿色低碳课程普及率达100%。

(图片由成都市生态环境局提供)

相关推荐

相关推荐