新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

5月24日,晴。

金沙江是一条阳刚的河流,流传着英雄的故事。我们怀着崇敬的心情,从会理古城出发,向南驱车2小时,去看皎平渡口,看当年红军如何巧渡金沙江。

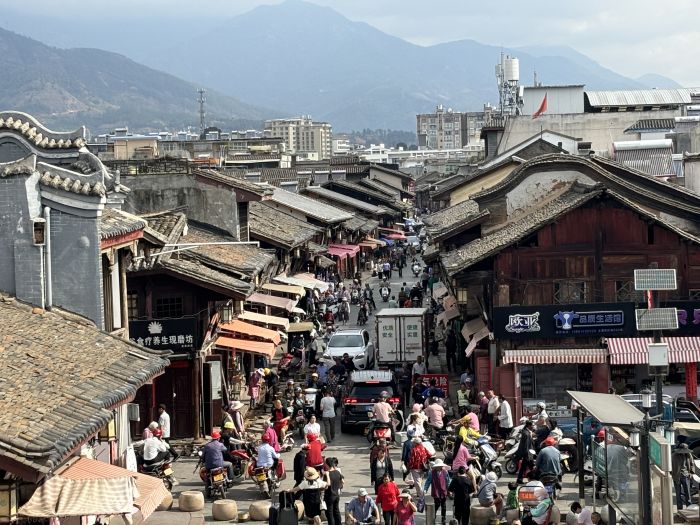

热闹的会理古城

从会理古城到皎平渡口,要经过彰冠镇和通安镇,沿途种满了石榴树,绵延到金沙江边。我想,红军当年行走的时候,这一路可能还只是一些零星的苞谷地和水田。

到了金沙江畔,突然出现一个大裂谷,石山直插云霄,对岸是云南省昆明市禄劝县,山势险峻。

我们到皎平渡口的时候是5月24日,红军是在1935年5月3日至9日抢渡金沙江。这个时候,是金沙江河谷一年中最热的季节,空气干热得仿佛可以燃烧。

毛泽东主席在《长征》里写到,“金沙水拍云崖暖”。当地宣传部工作人员说,以前,站在毛公岩观景台,都可以听到金沙江水汹涌奔腾的声音,现在,修了乌东德水电站,金沙江水位提升了近100米,已成为碧绿的宁静湖面,已看不到曾经江水的湍急,也无法感受“金沙水拍”的凶险,但干热的气候,却让我们深切感受到“云崖暖”。

酷暑、炎热,急行军,攻打狮子山,红军长征的每一步都很艰难。俯瞰整个金沙江峡谷,荒凉壮阔,充满惊险,这可能是红军长征中渡过的,最宽阔的江面。

皎平渡口,7天7夜巧渡金沙江

红军巧渡金沙江旧址的讲解员告诉我们,在举世闻名的红军二万五千里长征中,中央红军在毛泽东同志率领下,四渡赤水,兵临贵阳,佯攻昆明,出奇制胜,直插金沙江,于1935年5月3日晚至9日,从皎平渡口巧渡金沙江,到达四川会理。由此,彻底摆脱了国民党几十万大军的围追堵截。

探寻金沙江采访组探访皎平渡口

中央红军四渡赤水后,兵锋直指贵阳。正在城内督战的蒋介石吓了一跳,因其身边只有一个正规团,慌忙令滇军主力紧急增援。看到云南境内一时兵力空虚,出现了毛泽东同志预料的“只要能调出滇军,就是胜利”的战机,红军立刻长驱西进,以一天行军100多里的速度由黔西入滇,先头部队逼近昆明。此间还有一段插曲:薛岳因无云南军用地图,请“云南王”龙云送去。龙云本拟派飞机送去,但机师忽病,改用汽车。在曲靖附近正好遇到红军,20余份军用地图被红军截获,为红军渡过金沙江提供了十分有利的条件。

皎平渡口

龙云见红军逼近,惊恐万分。他既防红军,也怕蒋介石“假途灭虢”,一面调集各地守军和民团驰援昆明,一面托人向红军表示滇军志在保境不会远追,切望不要进攻昆明。中央红军发现滇西北无守兵,在昆明附近虚晃一枪后,立刻按预定战略方针急速向金沙江挺进,准备渡江北上川西,与红四方面军会合。

金沙江位于长江的上游。它穿行在川滇边界的深山峡谷间,江面宽阔,水急浪大。如果红军过不去江,就有被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。当红军大队人马向金沙江挺进时,蒋介石如梦初醒,认定红军的目的既不在贵阳,也不在昆明,而是“必渡金沙江无疑”。1935年4月下旬。他下达命令,控制渡口,毁船封江。就在红军进抵金沙江前夕,江边的敌人已将所有船只掠到北岸了。

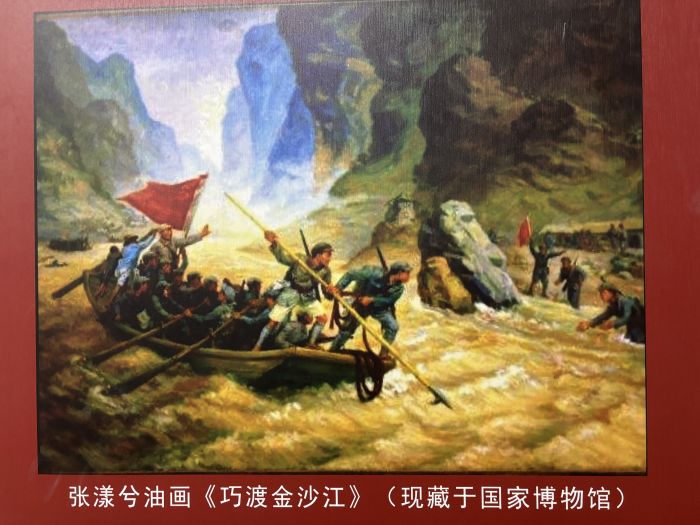

《巧渡金沙江》油画

1935年5月3日,军委干部团的同志们接受了抢夺皎平渡的任务。他们二话未说,翻山越岭日夜兼程180里,当天夜晚就来到了金沙江边。在渡口,他们幸运地找到了一条船,又在当地农民的协助下从水里捞出了一条破船,用布等物把漏洞塞上。然后,他们乘船悄悄地渡到北岸。敌人的哨兵以为探子回来了,没有在意。军委干部团的同志们来了个突然袭击,一举消灭了北岸民团与厘金卡之敌,控制了皎平渡两岸渡口。后来,他们又找到几条船,并动员了37名艄公,昼夜不歇,助中央红军主力全部渡过了金沙江。

红军渡江指挥部当时严密组织了渡江。各部队未到江边前,就被告知渡江纪律,要求各部到江边时必须停止,不能走近船旁。依船只能渡多少人,即命令多少人到渡口沙滩上,预先指定先上哪一只船。每船有号码,船内规定所载人数及担数,并标明座位次序。不得同时几人上船,只能一路纵队上船,不能有争先恐后的现象。每船都有一名船上司令员,即使军团长、师长渡江时,也须听命于船上司令员。小船因不能载骡马,便将其都赶到江里,人坐在船尾牵着牲畜过江。

当时由汉、彝等各族船工摆渡,他们打破了“夜不渡皎平”的旧俗,夜以继日来回摆渡,在7天之内,载运部队及无数骡马,未掉一人一骑,成为战争史上的“奇迹”,体现了红军的组织能力和严格纪律。

金沙江

金沙江边有块巨石,雄势气魄,伸入江面,当地老百姓称之为“将军石”,当年的红军渡江总指挥曾站在上面指挥大军渡江。

会理一侧的江岸边有一排山洞,开凿于清末民初,是当年马帮行旅宿营歇脚的地方,当时,洞口前的小小平台就成为了红军的临时渡江指挥部,朱德、周恩来等中央领导就住在山洞内,最西面的第一个山洞是毛泽东同志住的地方。

巧渡金沙江的胜利,使中央红军摆脱了数十万敌军的围追堵截,取得了战略主动权,赢得了战略转移中具有决定意义的胜利。皎平渡口也因此名扬天下,成为中国革命历史上具有重要意义的纪念地。

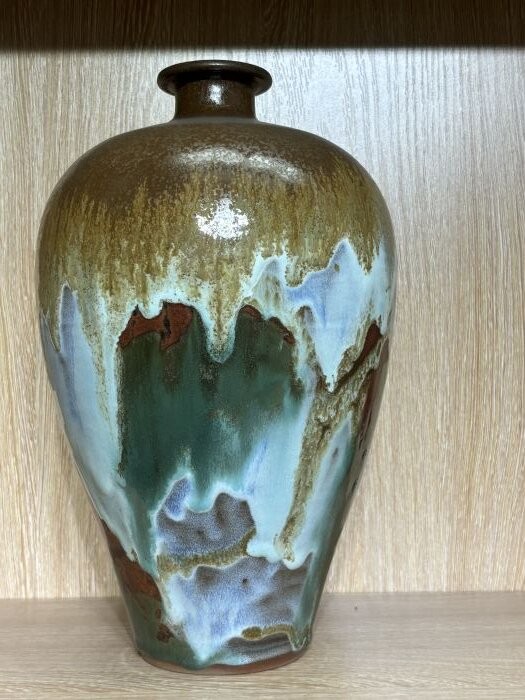

会理绿陶

上午,在金沙江畔,感受了波澜壮阔、惊心动魄的红军巧渡金沙江,北上长征的历史,下午,我们走进会理古城,感受南方丝绸之路上,传承千年的会理绿陶产业和文化。

“会理绿陶,每次烧制都不重复不重样,就像打开盲盒一样,有惊喜也有惊吓,但惊吓多,惊喜少,成功率不到10%。”四川省工艺美术大师韩春寅带着记者参观绿陶制作技艺时说,烧窑人,一直在追求窑变的艺术,但很难。古话说,纵有家财万贯,不如钧瓷一片。

会理绿陶

会理绿陶,因采用天然“孔雀石”配釉,经1260℃高温氧化焰烧制后呈宝石绿色,而得名。

发掘于会理县南阁乡雷家山西汉古墓群的30余件罐、杯、樽等陶器,表明秦汉时期会理已有制陶业的发展。经专家考证:会理陶瓷烧制始于唐宋,鼎盛于元明,属四川邛窑系,前有唐宋青瓷、后有明清绿陶。

会理陶瓷资源丰富,盛产高温粘土、高岭土、优质长石、石英及富含金、银、铜、铁、锰、镍、钒钛等的金属氧化物矿,以及木柴、燃煤。古往今来,绿陶一直沿用天然矿物作釉、原料,其中还加入植物灰等成分,经高温烧造后致密度高、声音清脆、无铅无毒、耐酸碱,各种金属氧化物在高温下呈色、混熔、结晶,富于变化,可谓“入窑一色,出炉万彩”。

绿陶产品的制作,首先要选用会理当地的天然泥巴晒干,加水成泥,然后加入白砂石、黏土,再加水拌匀制成浆,干燥后而得坯泥。坯泥就可用来制作各种器物,如茶杯、陶罐、酒具等。

四川省工艺美术大师韩春寅

“温度1260℃,釉开始融化;超过1300℃,陶泥会融化;烧窑要控制好温度。”“过去,4万斤松柴,连续烧12天,才能烧出一炉绿陶。”“绿陶的秘诀在于采用天然‘孔雀石’配釉。”韩春寅说,孔雀石主要成分为碱式碳酸铜,由于颜色酷似孔雀羽毛上斑点的绿色而获得如此美丽的名字。孔雀石产于铜的硫化物矿床氧化带,常与其它含铜矿物共生(蓝铜矿、辉铜矿、赤铜矿、自然铜等)。窑温超过1260℃,就会产生神奇的窑变,烧出宛若天成的绿色。

韩春寅大学时,学电子专业,特别想走出去,不要回来“玩泥巴”。毕业后在外闯荡遇到挫折,2011年,开始回来做绿陶。

韩春寅说,“才回来那时,会理绿陶在老百姓心中,就是泡菜坛,大一点的才卖一百多元,很难赚到钱,父亲差点不干了,多亏在政府的鼓励下,才坚持下来。现在,随着社会的发展、政府的重视,绿陶作为文创产业快速发展,绿陶制作,已从传统的泡菜坛制作,转移到茶具、酒具、文化创意产品制作上,消费者越来越喜欢。”

会理绿陶

同时,全国多是低温绿陶,而会理是高温绿陶,高温烧去杂质,融化了釉,窑变会出来许多意想不到的精品。

千年的绿陶制作技艺,可否同宜宾千年的白酒产业结合起来发展?韩春寅说,会理绿陶规模小,目前没有产能优势,无法服务白酒产业。荣县,靠近宜宾、泸州、遵义酿酒产区,转产做酒缸,生产千斤缸、吨坛,获得了成功。但会理,目前只有四五家小厂,只能从小而美的产品,如精品文创产品方面逐步发展,从文化属性层面,加强对绿陶产品的改革和提升。会理绿釉陶瓷已入选四川省第二批非物质文化遗产目录,已成为了会理的一张名片。

会理绿陶之所以能经历数百年的时间而在民间兴盛不衰,首先在于会理本土拥有制陶所需的丰富原材料以及独特的釉色原料;其次,无数的能工巧匠将之代代传承并发扬光大。由于绿陶一般是民窑生产,又地处山区,不会像官窑那样因改朝换代和蒙受战乱而停产,主要生产生活用品,满足当地人民需要,这样淳朴的目的,反而保护了这一古老工艺的代代传承。

参观绿陶艺术馆,我们看到了精美的绿陶梅瓶和绿陶酒壶、酒杯,很有艺术价值。要是有一天,会理绿陶能和宜宾的白酒产业相结合,那真是一件好事。

(川经瞭望记者 杨波/文 赵旭东/图)

(四川经济网记者 杨波/文 赵旭东/图)

相关推荐

相关推荐