新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

5月31日,半阴半晴,有雨,海拔1800米。

准备一早出发去探访长江第一湾和虎跳峡,可是总有意外。

赵旭东不小心,把车钥匙锁进了后备箱,我们只能从丽江找来开锁公司,花了430元开了锁,继续探寻金沙江。

“长江第一湾”

抵达“长江第一湾”时,已是中午1点。

“沿着长江读懂中国”“万里长江行”“我在万里长江第一湾等你”……刚到“长江第一湾”,就被入口处的标牌吸引,仿佛一种冥冥中的默契。研究大江大河文化,沿着长江读懂中国,和我们此次探寻金沙江的目的相近,我们有一种遇到知音的兴奋。

“长江第一湾”

在“长江第一湾”,金沙江带着泥沙,从左边滚滚流来,然后围着一座高山,绕行大半圈,又从右手边流去。此处的金沙江水,由于没有水电站,已不再青蓝,而是浑黄。

赵旭东和侯云春在导游的带领下,爬上山,从更高的视角俯拍长江第一湾,看金沙江为何在此拐弯东去。

长江的干流金沙江,从“世界屋脊”青藏高原奔腾而下,在云南境内,与澜沧江、怒江一起在横断山脉的高山深谷中穿行,形成了“三江并流”向南的壮丽景观。但是,金沙江到了云南省丽江市玉龙县石鼓镇时,突然来了个急转弯,转向东北,形成了罕见的“V”字形大弯,“江流到此成逆转,奔入中原壮大观”,人们称这天下奇观为“长江第一湾”。

五粮液打卡“长江第一湾”

然而,云南大学教授郑洪波团队通过多年研究,取得了一系列科研成果,认为“长江第一湾”并非河流“袭夺”形成,而是早在3500万年前,由于青藏高原(包括云南高原)的构造-地貌格局发生重大调整,“古金沙江”沿断裂带改道东流。

郑洪波团队多次踏访青藏高原、云贵高原,大量的研究表明,现今的剑川谷地,其实是一个构造断陷盆地,没有远源的河流沉积,有的只是近源的洪积或者小型河流的沉积。因剑川谷地不是古河流遗留的河谷,这就否定了金沙江曾经沿剑川谷地南流入海、又在更新世中期转向东流的观点。

地质意义上的剑川盆地,不是指现今的剑川谷地,而是指新生代的砂泥沉积。剑川盆地位于长江第一湾的西南,是青藏高原东南缘一系列新生代盆地中的一个。这些盆地中保存着一层一层的沉积物,就像一页一页的“天书”,它们忠实地记录了青藏高原隆升、构造地貌演化及河流变迁的历史。

郑洪波说,可以想象一下,在始新世中期,也就是“古金沙江”流经剑川盆地的时候,这里水草丰美、生物繁盛、河水清澈、黄沙灿灿。在始新世晚期,地壳运动、火山喷发、山崩地裂、时空折叠,滇西北(青藏高原东南缘)的构造地貌格局发生了重大调整,剑川盆地随之隆升(代表了云南高原开始隆升),“古金沙江”不再南流,而是沿断裂带改道东流,“长江第一湾”由此形成。

长江第一湾

对于云南来说,“长江第一湾”的形成,还有一层重要的指示意义,它标志着云南高原的初始隆升和逐渐形成。云岭大地的前身,曾经是一个相对干旱、平坦的红土地,从3500万年开始,随着青藏高原(包括青藏高原东南缘的云南)的构造隆升,地貌格局、气候格局和生物格局发生了重大变化,云南也就逐渐变成了如今的七彩模样。

远古的地壳运动,地质构造,长江的形成,众说纷纭,现在可能还无法科学地还原为何金沙江到此转向东流。但是,金沙江在此拐弯,对长江意义重大,这延长了长江的长度,像一根蓝色的玉带,让中国从东到西连接在一起。

我很喜欢当地流传着的两个关于“长江第一湾”的民间传说故事。

一个故事是:怒江、澜沧江和金沙江三姐妹结伴出游,半途发生争执,大姐、二姐固执地往南走了,金沙江姑娘立志要到太阳升起的东方寻找光明和爱情,到石鼓后,告别两个姐姐,毅然转身东去。金沙江姑娘转身处,就形成了“长江第一湾”。

另外一个故事是:不愿西嫁的怒江、澜沧江、金沙江三位姐妹,瞒着父母,偷偷从家里跑出来。美丽聪明的金沙江姑娘邀约两位姐姐投奔东海而去。父母得知三位姑娘逃跑后,非常生气,派玉龙和哈巴两兄弟挡在她们去东海的路上。怒江和澜沧江远远望见了两位拦路的哥哥,认为自己敌不过他们,不敢前走,于是改变主意,不去东海了,她们选择了南去的路。金沙江姑娘眼望两位姐姐远去了,心中去东海的决心依然不变,毅然转身直冲哥哥的拦阻之地,最终想法冲破了阻拦,汇入了东海。她转身的地方,就形成了著名的“长江第一湾”景观。

在雪山之下,在滇西北高原,这样的故事很美。

石鼓还是金沙江上段和中段的分界点。

金沙江,从源头至四川省宜宾岷江口止,流经青海、西藏、四川、云南等4省区。

上段,金沙江从青海省玉树巴塘河口,南下至丽江玉龙纳西族自治县石鼓镇,为金沙江上段,上段河长约965公里。

中段,从云南省丽江纳西族自治县石鼓镇至四川省宜宾市屏山县新市镇为金沙江中段,河长约1220公里,江水奔流在四川、云南两省之间。

下段,从宜宾市屏山县新市镇至宜宾市区岷江口为金沙江下段,下段河长106公里。江水过新市镇转向东流,进入四川盆地,过岷江口(三江口)始称长江(川江段)。

我想,之所以在石鼓分上、中段,可能是从南北转弯,改为东西流向吧。

石鼓镇:红二方面军从这儿渡江北上抗日

“长江第一湾”旁边的石鼓镇,是长江上游的一个有名小镇,镇上因有一个用汉白玉雕刻的鼓状石碑而得名。自古以来,这里是茶马古道的一个重要节点,向南连着大理,向北连着迪庆、西藏。

石鼓镇是个依山而建的古镇,我们首先去寻找那面“石鼓”。

汉白玉石碑

在古镇桥头的一个亭子,我们看到一个汉白玉的石碑,直径1.5米,厚0.7米,系明代嘉靖二十七年至四十年(1548年-1561年)间,丽江土知府木高向北进军吐蕃,得胜凯旋后的记功碑,石碑两面都有阴刻铭文。纳西语称这里为“刺巴”,意为虎啸处或虎族之花。

石鼓渡口江面宽阔,水势缓和,适于摆渡,历来为兵家必争之地。

1253年忽必烈分兵三路偷袭南宋后方,西面兀良合台一路,即在巨甸、石鼓一带革囊渡江。

1936年4月,中国工农红军二方面军在贺龙、任弼时、肖克率领下,从这里渡江,北上抗日。

解放后,在石鼓碑背后的高坡上,建起了红军“长征渡口纪念碑”,碑高8.1米,庄严肃穆,为云南省重点文物保护单位。

红军“长征渡口纪念碑”

在红军“长征渡口纪念碑”可以俯瞰石鼓古镇和金沙江畔的土地。地里种了洋芋和玉米,玉米30厘米左右高,洋芋到了收获季节,农民正在地里刨洋芋。

与其他地方不同,这里是沙地,土壤很疏松,农民用手就可以刨地里洋芋,大的有手巴掌大,小的鸡蛋大小。

“我们的红洋芋味道很好。雨季来临的时候,金沙江的水上涨,会带来肥沃泥沙,有助于来年种洋芋。”一位地里劳作的农民告诉我,“今年行情不太好,大的沙土红洋芋,五毛一斤,小的两三毛一斤。行情好的时候,一斤要卖两元。”

路边也有许多农民卖洋芋,价格比地里贵点,一元一斤。

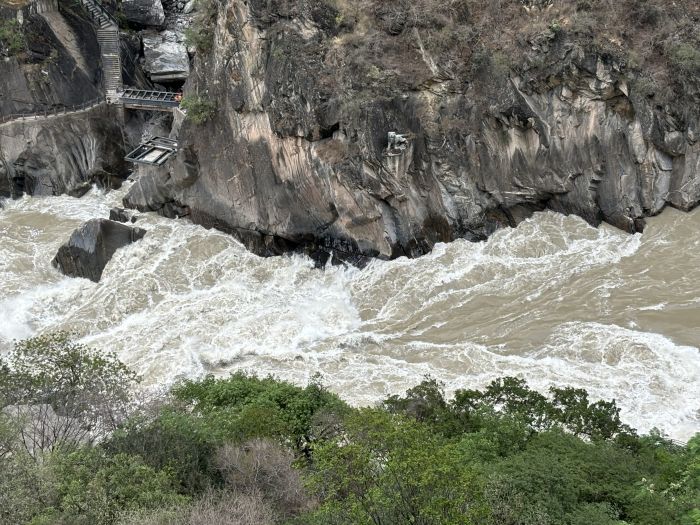

奔腾的虎跳峡

金沙江在“长江第一湾”拐了一个弯,自西南向东北流,我们顺江而下约40分钟,见到两岸山突然高耸起来直插云霄时,就到了有名的虎跳峡。

虎跳峡上峡口与下峡口相距仅16公里,落差竟达220米,平均坡降达13.8‰,是金沙江落差最集中的河段。

虎跳峡

虎跳峡谷右岸为海拔5596米的玉龙雪山,左岸为海拔5396米的哈巴雪山,两山终年积雪不化。江面海拔约1800米,峡谷垂直高差3800多米,是世界上最深的峡谷之一。峡内急流飞泻、惊涛轰鸣,最大流速达10米/秒。

虎跳峡分上、中、下三段。上虎跳是整个峡谷中最窄的一段,江面宽仅20余米。江心雄踞一块巨石,高约13米。相传猛虎曾凭借这块巨石跳到对岸,因名之虎跳石,虎跳峡也因此而得名。

中虎跳江中礁石林立,金沙江在不到5千米的地段内下跌百余米。像一条夺关劈隘的苍龙,横冲直撞,惊涛拍岸,浊浪滔天,形成险滩18处,两岸的岩壁如刀削斧砍。

虎跳峡

下虎跳,金沙江平缓了很多,峡谷的惊险渐渐消失,这里视野广阔,两眼所见是良田阡陌,既可领略金沙江轻歌曼舞、三回九转的情景;又可眺望哈巴雪山和玉龙雪山的风姿。

虎跳峡高路徒步线被誉为“世界十大经典徒步线路之一”,是世界级的徒步胜地,可欣赏高山、激流、峡谷、雪山等景观,还可在沿途山乡客栈享受静谧时光,感受少数民族特有的人文风貌。

这是资料上对虎跳峡的描述,以下是我对虎跳峡的理解。

在虎跳峡,我没有沿楼梯走到江边去,而是站在观景台,静静地听金沙江奔腾撞击两岸岩石的声,定睛看江水的万千变化与石头的纹丝不动。我想在一个相对高的视角,感受金沙江的蓬勃力量。

观景台,离江面300多米,但是“轰轰……轰轰轰”的江水奔腾声、撞击石头声,却从谷底传上来,让你感受到金沙江的巨大震撼力。

峡谷中的金沙江

两岸的石头,一层层地叠在一起,70度倾斜,抵抗着金沙江水的冲击。如此汹涌澎湃的江水,遇到浅丘、泥山,一碰即散;唯有这高耸入云又深扎大地的雄伟石山,才有资格阻挡金沙江的力量。

虎跳峡两岸的玉龙雪山和哈巴雪山,均超过5300米,像两个巨人,阻挡着金沙江东去。

然而,发源于唐古拉山东段北支海拔5054米无名山地的金沙江,集结天上的水汽,冰山上的雪融水,沿途的降雨水,各山涌出的地下泉水,融成一股力量,以海拔落差3200米的巨大水力压强,千万年间持续不断地撞击玉龙雪山和哈巴雪山山脉,最终艰难地杀出一条“血路”,一路东去。

险峻的虎跳峡

不到虎跳峡,看两岸的高山,是无法想象金沙江一路东流之艰难的。峡谷中传来的“轰轰”水声,是金沙江水怒吼着搏击石头的声音。不知道要撞击多少次,才能在坚硬的石头上,扳下如沙大小的一点石头来。

但金沙江水,不会放弃,它会一直去和石头搏击,奔向大海。我想这种不怕艰难险阻,不屈不挠,不畏惧、不抱怨、不服输的精神,就是金沙江精神。

看了虎跳峡的金沙江,我们身心震撼,心情澎湃。

带着这种心情,迎着彩霞,我们继续北上,前往迪庆藏族自治州,前往香格里拉。

(川经瞭望记者 杨波/文 赵旭东/图)

(四川经济网记者 杨波/文 赵旭东/图)

相关推荐

相关推荐