新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

群山如锁的小凉山褶皱里,马边曾是被时光遗忘的“边城”。这座以“马湖府安边厅”得名的彝族自治县,在历史长河中既是西南锁钥,亦是地理困局。

曾经的“边城”,承载着百年的边塞沧桑与地理困厄,曾是国家扶贫开发工作重点县、四川省深度贫困县和大小凉山彝区、乌蒙山片区扶贫开发县。

今日的“边城”,当新时代的春风翻越小凉山山脊,又是怎样一番模样?

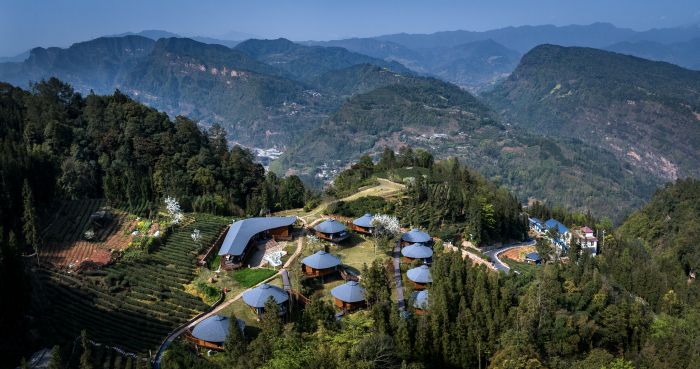

鸟瞰马边县城(何为 摄)

3月26日至27日,春意浸染的时节,“看乐山· ‘策马扬边’小凉山”大型新闻采访活动在马边举行,全省近40家媒体代表走进马边,从车间到园区,从村寨到景区,从学校到社区,见证的不仅是一个地理坐标的“位移”,更是一个“边城”在时代浪潮中的破茧重生。

路的破茧

从地理破“边” 到精神通途

从乐山市区驱车一路向南,一个小时出头,车窗外的崖壁上“飞”来八个大字“青梅竹马 边城茶香”,马边到了。

“马边离世界越来越近了,这是以前不敢想的事,2021年通高速之前,乐山11个区县中马边是我最后的空白。”乐山市融媒体中心编委曾炜说,他在乐山工作28年,因为马边山高路远,在通高速之前,乐山到马边,单边车程四五个小时,办一次事至少得耽搁2天,所以他到马边的次数并不多。

高速修进马边,“畏途”化“坦途”(何为 摄)

“畏途”化“坦途”,边城不再“边”,是此次采访团的深切感受。而边城不“边”的背后是马边几代人筑路攻坚的故事。

曾经的马边,交通闭塞,山路坎坷崎岖,水路滩多流急,新中国成立初期,无一条公路、无一艘航船,县城通往乡村的大多是悬崖峭壁上的羊肠小道和山泥路。几十年来,马边历经多轮交通大会战,尤其是近年来在帮扶力量推动下,马边“畅通对外通道,完善内部网络”,初步形成“三高四干七通衢”的交通网络格局。

如今,放眼边城大地,境内通车总里程超过1800公里,高速公路伸向远方,“四好农村路”入乡进村,通乡、通村通畅率均达100%,羊肠小道和山泥路已变为宽阔平坦的大道。

下一步,马边将按照四川省39个欠发达县托底性帮扶相关要求,打造成大小凉山和乌蒙山结合带区域交通枢纽,实现从西南边陲到川南门户的转变。

当四通八达的公路在群峰间织就经纬,连接起马边新未来,另一条以教育为基石的希望之路正在彝乡大地悄然贯通。

在马边,最漂亮的建筑是学校。这在采访团走进位于民建镇永乐溪杨家村的马边彝族自治县中学校新校区的那一刻得到了印证。一栋栋红墙灰瓦的建筑赫然入目,教学综合楼、食堂、风雨球场、塑胶跑道、智慧教学设备、实验室等硬件设施齐全先进,师资力量高素质,注重培养学生的创新精神和实践能力,这个大山深处的中学配置足以媲美众多一线城市的学校。

马边彝族自治县中学校新校区正式投用(何为 摄)

2024年9月,马边彝族自治县中学校新校区正式投用,开启了马边中学发展史上具有里程碑意义的新征程。

马边彝族自治县教育局相关负责人介绍,学校总投资近4亿元,是乐山市投资规模最大的义务教育公办学校,是马边彝族自治县委、县政府落实“教育问题优先研究、教育投入优先保障、教育力量优先倾斜”的重要举措,是“建设区域教育高地”“打造大小凉山教育服务中心”的具体实践。

马边彝族自治县中学校新校区如同马边教育的一面镜子。

近年来,马边立足民族地区实际,踔厉奋发,大力探索创新,创新教育举措,促进教育优质均衡发展,在教育现代化道路上跑出了加速度,建成县级名师工作室11个,引进嘉祥集团优质教育资源创新开办“马边·嘉祥—乌蒙强基班”2个,组建幼教集团5个,2024年高考本科上线441人,重本上线36人,重本上线率同比提升50%。

当学校的琅琅书声穿透云层,越来越多的学子走出大山,这条教育“高速路”,正重塑着边城的精神通途。

山的觉醒

从绿色革命到金色密码

曾经的马边,挡在面前的山是发展的桎梏,如今的马边,群山不再是阻隔,而是托举新生的基座。从山巅到山脚,一个个生态觉醒的故事,驱动着马边的高质量发展。

山巅之上,在海拔900米的劳动镇福来村,一片千年茶田持续上演着“生态”叙事。

福来村,因“福”得名,因“茶”生金,是马边茶叶现代农业产业园核心区所在。这里的茶园,立足“绿色、生态、有机”定位,进行了标准化基地改造及配套设施建设,从品种、树形、土壤、密度等方面改良提升低产茶园,不断提升“一片叶子”的价值,助力茶产品走向更广阔的市场。在各方帮扶力量的助力下,这里的茶,畅销川渝,走向江浙。

马边茶叶现代农业园里的采茶姑娘(何为 摄)

与此同时,依托这片生态茶园,一个农旅融合的产业生态圈让这里的村民找到了致富密码——成功打造了网红民宿卡莎莎乡村度假区,废弃的土屋蜕变成茶田间的悬崖树屋,为热爱自然的小资人群提供了一方归园田居的隐居生活。在卡莎莎乡村度假区的辐射带动下,一个融合“山、茶、林、彝、佛”的云上福来景区横空出世,并成功创建国家4A级旅游景区。

卡莎莎乡村度假区二期(何为 摄)

如今,福来村实实在在吃上了“旅游饭”。2024年,“云上福来”景区游客接待量超过50万人次。同时,也通过来自全国各地的游客,村里的山货走向全国。

山脚下,新型材料特色工业集中区内,沉睡千百年的磷矿石被智造强音唤醒,正经历一场绿色革命。

蜀能矿产的磷酸铁锂厂内,曾经粗放开采的磷矿石,在这条自动高效生产线的精密流转中涅槃重生,这里的每一粒磷矿,经科技淬炼后化为新能源汽车的“绿色血液”,随订单飞向比亚迪的高端车型仰望系列驶向全球市场。2024年全面投产以来,这座年产5万吨磷酸铁锂的工厂,成为小凉山工业从能源型、粗放型的老工业向绿色可持续转型的里程碑。

蜀能矿产磷酸铁锂厂生产车间(何为 摄)

马边是国家重要的磷矿战略资源基地,过去磷矿资源开发大多用于粗加工。蜀能矿产磷酸铁锂厂让马边磷化工产业向价值链高端延伸,填补了当地在磷酸铁锂正极材料制造领域的空白,对乐山绿色磷化工产业的延链、补链、强链以及工业经济发展方式的转变具有深远影响。

从千年茶田到智慧车间,这里绿水青山的故事,早已超越风景本身,演变成马边高质量发展的金色密码。

寨的变迁

从冲出深山围困到守住云端乡愁

行走马边,俯仰之间,幸福故事已然成章,或响彻于河谷,或流传于云端。

走进雪口山镇“格飒德”综合赛事中心,在热情似火的春光下,几位当地彝族小伙展示了彝族摔跤技艺的魅力,引得采访团成员阵阵喝彩。

彝族式摔跤表演(甘国江 摄)

综合赛事中心是按照马边“培育赛事经济新增长点”的部署,总投资300万元,在原雪口山镇东西部协作广场篮球场基础上进行规划打造的,篮球场、阶梯看台、商业配套等一应俱全。作为新型村、社区集体经济联合产业发展项目,预计年经营性收入不低于12万元,为村集体经济注入源头活水。

综合赛事中心河对岸,是全省最大的易地扶贫搬迁楼房式集中安置区——雪口山镇曙光社区,10多栋姜黄色的小高层楼房面河而立、错落有致;一条条水泥路纵横交错、直通家门,这里住着曾被深山围困而贫穷的近3000名搬迁群众。

曙光社区全景(何为 摄)

如今,他们过上了与城里人一样便捷的生活。社区里不仅配套了公共客运、卫生服务中心、社区幼儿园、农贸市场、休闲广场等便民服务公共设施,还有解决群众就业的扶贫制衣车间、农业园区,搬迁群众过上了“上楼住好房,下楼能致富,上学家门口,看病不用愁”的好日子。

美好生活在山下,也在山上。

雪口山镇向南60多公里,采访团的车队沿着民主镇蜿蜒的村村通公路盘旋而上,在海拔1300米的陡峭山峰缓坡地带,一座苗家新寨镶嵌其中。由于地处金沙江、岷江的两江分水岭之上,这里常年云雾缭绕,也被称为“云上苗岭”。玛瑙苗寨,建于2013年,是马边唯一的苗族聚居地,也是乐山市最大的苗族聚居区,这里聚居着数十年前自云南永善、彝良、盐津,四川筠连等地迁居而来的50多户苗族群众及后代。

新寨依山而建,鳞次栉比,房屋延续了苗族传统的建筑风格,屋顶多以牛角、羊角、弓箭装饰。同时配套了多功能鼓楼、苗家风情文化广场、环形硬化道路、休闲步道及观光亭、苗俗博物馆、农耕博物馆、妇女儿童之家兼刺绣室、卫生服务室、幼儿园及游客接待中心等。

游客感受热情好客的玛瑙苗寨(何为 摄)

2015年开始,这里依托花山节文旅活动,打造“谷溪美”至“云上苗岭”环形旅游长廊,引导建成苗家农家乐、特色民宿等,挖掘推介苗族文化,打造苗族非遗文化旅游产业,成功开辟了“特色农业+文化旅游”的民族经济发展路子,被评为国家AA级旅游景区、四川省乡村旅游精品村寨,被命名为中国少数民族特色村寨,促进了苗寨群众经济收入连年攀升,如今年人均纯收入达到2万元以上,仅花山节期间特色美食服务户均纯利逾万元。

由此可见,真正的变迁,既能劈开大山的围困,也能让云端乡愁落地生根。

这个春天里,行走马边,采访团亲见了今日马边之巨变,每条路都在延伸希望,每座山都在孕育新生,每个村寨都在续写传奇。所谓“边城”,不过是旧地图上的墨迹,而马边正在新时代的坐标中越发醒目。

(四川经济网记者 杨璐 杜静 黄晓庆)

相关推荐

相关推荐