文章详情

东方氢能自主研发的200kw级燃料电池系统的牵引车(鲍安华 摄)

“加氢20分钟,续航550公里以上!”近日,在成都西部国际博览城11号馆门口,一辆搭载东方氢能自主研发的200kw级燃料电池系统的牵引车引来众人围观。这辆排出的“废气”是水蒸气的“大块头”,正是2025氢能产业大会暨四川省氢能产业链供需对接会上展区的“明星代言人”。本次活动还同步举行了为期3天的展览会,汇聚业内众多头部企业及知名专家学者,来自氢能领域的行业龙头展示了氢能制备、储运、加注、应用等环节的最新技术。

当前,氢能产业发展有何趋势?四川如何练好“氢”功,角逐氢能产业新赛道?

川企亮“氢”实力 多元化应用场景不断拓展

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源。氢能的质量能量密度高、储存成本相对较低,是大规模、长周期储能的理想选择,为可再生能源规模化消纳提供了解决方案。

步入展区,记者看见了氢能公交车、氢燃料牵引车、氢冶金……在交通、电力、工业等领域,氢能这个绿色能源很“多能”。

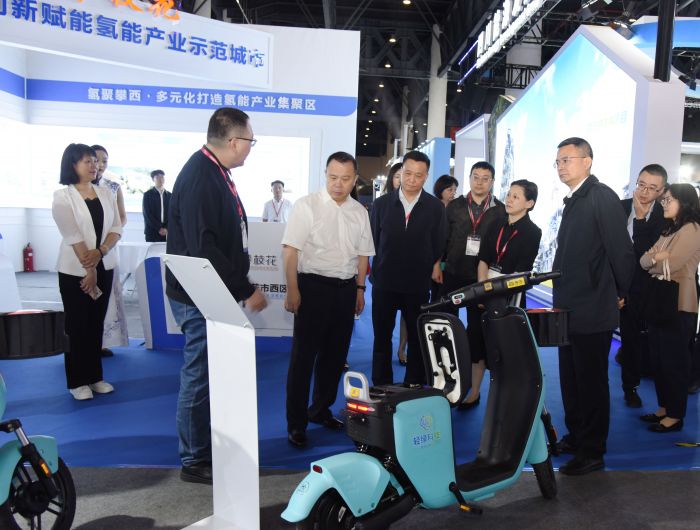

客商正在了解氢能应用产品(鲍安华 摄)

在东方电气展区,参观人员络绎不绝。“搭载氢燃料电池系统的牵引车,具有零碳排、长续航、高经济性、动力强等特点。去年,东方氢能交付的燃料电池商用车超400台。”东方电气(成都)氢能科技有限公司(简称东方氢能)市场部营销经理孔伟举说,未来市场空间还很大。

据悉,针对核心产品研发,东方氢能依托长寿命燃料电池四川省重点实验室等研发平台,自主开发性能领先的膜电极、电堆、燃料电池系统等产品,部分指标达到行业领先水平。

“好久,我们也骑‘氢马儿’上班,洋盘一下!”在四川轻绿科技有限公司(简称“轻绿科技”)展区,参观客商与氢能电动自行车“氢”密接触。商务拓展经理伍海滨告诉记者,“氢马儿”早已在成都市新都区亮相,成为当地市民出行的一种交通工具。

“氢马儿”亮相展会(鲍安华 摄)

“每辆车配备的储氢罐可储存100克氢气,能续跑100公里。”伍海滨介绍,“氢马儿”的“动力心脏”由氢燃料电池系统和固态储氢罐两部分精密构成,让出行安全、低碳。今年,预计再增加市场投放1万辆,通过大规模推广带动氢能产业链上下游的发展,在燃料电池材料、储氢、用氢领域带来新的市场需求增量。

加拿大国家工程院院士叶思宇认为,将氢能源与轨道交通相结合,发挥其续航里程长、低温性好、重量轻等优势是一个重要方面。他预计,到2060年,我国氢气年需求量将从目前约3100万吨提高至约9000万吨。

清华四川能源互联网研究院也加入本次展会,他们带来清华“配方”推动氢能产业发展。在清华四川能源互联网研究院展区,记者了解到,绿氢技术及应用研究中心已成立,聚焦电化学能源材料及器件开发、氢能系统转换、多种能源终端物联网技术开发、绿氢技术及应用等重点方向,推动可再生能源与氢能深度耦合和可持续发展。

“加快工业领域清洁低碳氢应用,是促进工业节能降碳、推进新型工业化的重要路径。工业领域是氢最大的用武之地。四川拥有丰富的水力资源,这为可再生能源制氢提供了天然优势。”清华四川能源互联网研究院产业发展主管何为之介绍说,“‘技术+智库'是我们的优势,希望推动氢能产业链发展,助力川西发展,促进当地就业。”

展会现场(鲍安华 摄)

“我省氢能应用场景不断拓展,率先提出并牵头联合重庆打造‘成渝氢走廊’,推动成都、攀枝花、德阳等10个市(州)开展氢燃料电池汽车示范,建成了西部首条氢能公交和重卡示范线、中国首个管道输氢母子加氢站等。”经济和信息化厅相关负责人说。

“氢”力而为 四川构建全产业链布局

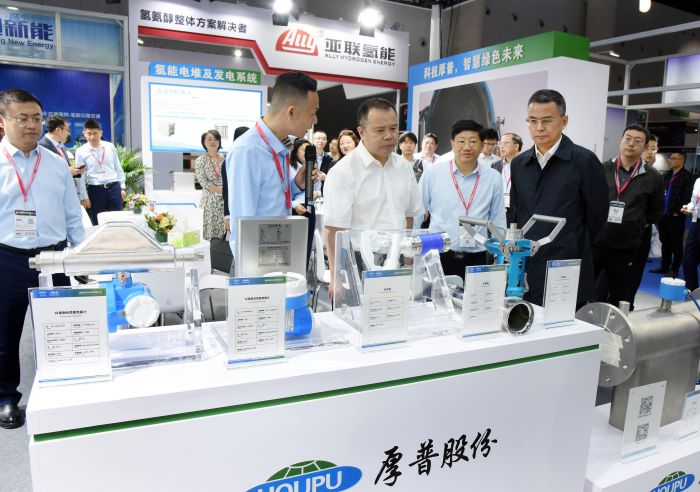

厚普清洁能源(集团)股份有限公司场馆内,灯光明亮璀璨。制氢装备、加氢站装备、氢气质量流量计、加氢枪、固态储氢产品、AI+加氢站数字孪生系统 ……在这间氢能应用的“样板间”内,公司总裁宋福才正在现场“带货”。“厚普已具备核心零部件研制、成套设备集成、站点安装服务、氢能安全监管与运营、EPC工程总承包等一体化集成能力。”宋福才说。

嘉宾、客商正在了解厚普股份的制氢装备(鲍安华 摄)

对于未来的打法,宋福才透露,制固氢储存加一体化是一大发力点。与“工厂氢+气态管车运输+加氢站”传统模式相比,采用制加氢一体站,氢制甲醇和氢制绿氨,能够省去储存、运输的麻烦,进而降低应用成本,有利于氢能技术的推广和应用。

降低制备及储运成本,是绕不过的话题。宋福才举例说,我国氢能资源和应用场景分布不匹配,南方地区的氢需求旺盛但可再生能源不足,西北地区制氢条件优越但本地需求有限。上千公里的运输距离,导致物流成本非常高。随着技术发展和市场规模化,3至5年内,氢能有望实现成本大幅降低。

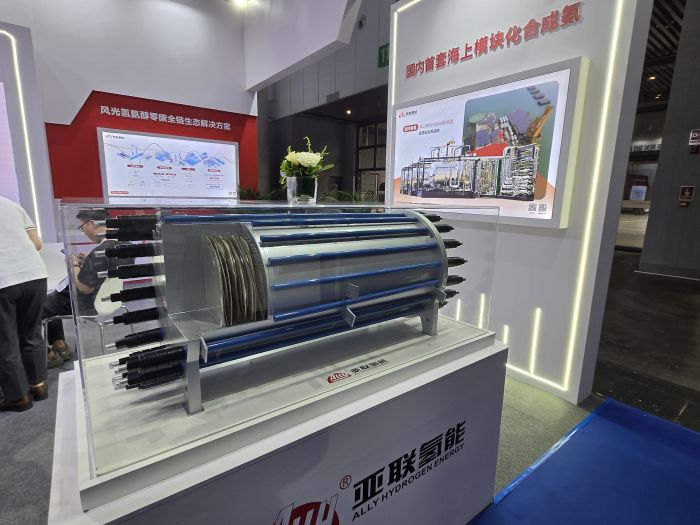

四川亚联氢能科技股份有限公司副总经理张超祥聊起了最新的喜人成果。“今年3月,我国首个海洋氢氨醇一体化项目在山东烟台建设完工,正式进入调试阶段。正是亚联氢能研发的国内首套海上模块化合成氨装置,让项目制备出的氢气作为原料就地转化为氨,解决了氢气储存难和运输难的问题。”

四川亚联氢能科技股份有限公司展区(刘婕 摄)

张超祥说,3年前,公司就开始着手相关技术研发。要保持中国制氢行业头部地位,就必须依靠创新走在前面,不仅要吃着“碗里的”,还要看着“锅里的”,更重要的是关心技术门槛高的“田里的”,寻求差异化突破。

企业的快速发展,背后是城市对产业的布局。

在政策方面,去年11月,四川省政府办公厅印发实施了《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案(2024—2027年)》,该方案不仅对氢能全产业链继续给予奖补支持,还针对当前氢能产业发展的堵点和卡点作了多项突破,比如允许在化工园区外开展可再生能源制氢和建设制氢加氢一体站、“氢高速”免费、支持氢能与电网互动等。目前,四川正抓紧编制《四川省氢能产业中长期发展规划(2025—2035年)》,精准指导四川省各地因地制宜发展氢能产业,构建良性竞争的产业发展生态。

“经过10余年的努力,四川已形成了氢气‘制—储—运—加—用’全产业链布局,在技术、产品、推广应用等方面走在了全国前列,打下坚实的发展根基。可以说,四川已经成为全国极少数既有丰富的绿氢资源,又有全产业链布局的省份。”经济和信息化厅相关负责人介绍说,目前,四川已集聚氢能企业约160家企业,投入氢燃料电池汽车超1100辆,建成加氢站18座。

(四川经济网记者 刘婕)