新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

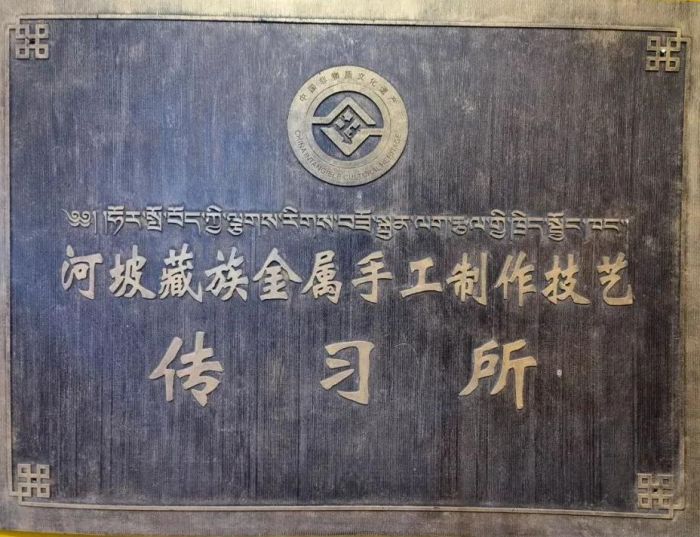

7月9日,在白玉县普马村,河坡藏族金属手工制作技艺传习所的铜锤敲击声与唐卡画笔摩挲声交织,奏响了文化传承与乡村振兴的时代乐章。

据了解,作为国家级藏族金属锻造技艺和省级门萨唐卡技艺的核心传承地,这座传习所不仅是千年非遗文化的“活态博物馆”,更成为党建引领下,文化振兴促民增收的生动样本。在其示范带动下,白玉县河坡镇已形成覆盖13个行政村、230余家非遗工坊的产业集群,走出一条独具特色的共富之路。

中国藏族金工艺术之乡——白玉河坡

走进传习所,党建引领的红色印记无处不在。自2017年改建以来,传习所探索构建“党建引领+技术培训+市场对接+宣传推广”四位一体发展模式,将党组织优势转化为非遗传承发展动能。通过实施“党员带徒”工程,发挥党员非遗传承人作用,培养学员70余名,其中30名困难家庭和残疾学员在免费食宿与系统培训中掌握一技之长。

“在这里,我不仅学会了手艺,更找到了生活的尊严。”来自普马村的残疾人学员扎西泽仁表示,如今他已是熟练的金属锻造工匠,日薪稳定在200元以上。

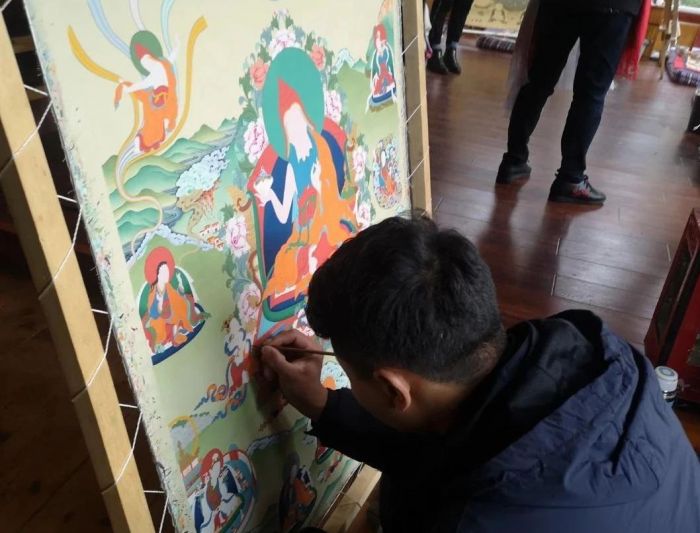

传习所内非遗传承人正在进行唐卡绘画

传习所的发展成果折射出白玉县河坡镇非遗产业的蓬勃生机。历经近千年传承的藏族金属锻造技艺,已衍生出刀具、马具、生活用具等7大类别,形成“一村一品、一户一特”的产业格局。在根呷村,省级非遗传承人呷确曲登的藏刀工坊产品远销国内外;德来村的马具工作室通过“订单式培养+直播带货”模式,带动村民人均年增收3万余元。全镇非遗工坊年订单总额突破1200余万元,直接吸纳500余名群众就业,非遗产业成为名副其实的富民产业。

近年来,白玉县河坡镇立足自身文化资源禀赋,坚持“党建+非遗+产业”融合发展思路,积极推进“非遗小镇”打造项目建设,力争与白玉县城区河坡民族手工艺“文旅体”融合示范园区以及非遗工坊形成“前段窗口+后端基地+非遗工坊”的发展模式。积极争取近百万元资金改造提升家庭手工艺作坊,2024年以来,全镇接待非遗体验游客超5000余人次,带动手工艺品、文创产品等销售额达2.5余万元。

“现在家门口就能挣钱,还能把老祖宗的手艺传下去。”则吾村村民色绒一边展示新打造的藏刀,一边难掩喜悦之情。

在传习所三楼的唐卡绘画室,省级非遗传承人其麦正在绘制一幅4.4米长的金刚橛事业画像。这幅耗时近两年的作品,不仅是门萨画派“徒手起稿”绝技的生动展现,更承载着非遗传承人的坚守与创新。像其麦这样的非遗传承人,在河坡镇已有62名,形成“国家级、省级、州县级”的完整梯队,“村村有技艺、户户有匠人”的传承生态日益完善。传习所还创新“传习+实训”培养模式,打破家族传承局限,让非遗技艺在开放传承中焕发新生。

从个体工坊到产业集群,从技艺传承到富民实践。白玉县河坡镇的探索印证了党建引领非遗振兴的强大生命力。如今,230余家非遗工坊如同点点星火,在党建引领下汇聚成推动乡村振兴的璀璨星河。

“千年炉火不熄,匠心文脉永续。”白玉县河坡镇负责人表示,将继续深化“党建+非遗+旅游”融合发展模式,让古老非遗在新时代绽放新光彩,书写共同富裕的新篇章。

(白玉县融媒体中心供稿)

相关推荐

相关推荐