新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

制图:赵丁

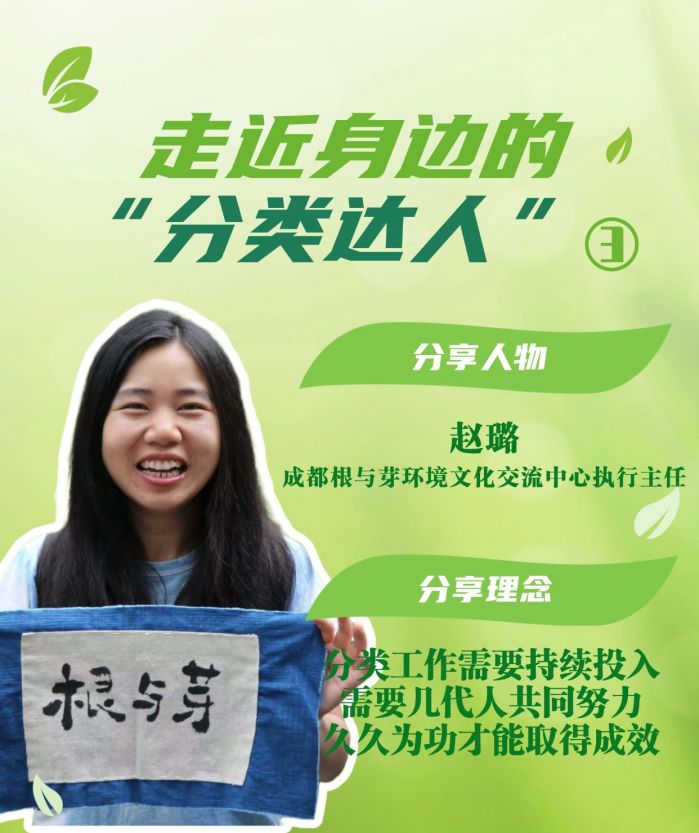

“周三我要去崇州,周四我在高新区芳草街道……”记者和赵璐约了好几次采访时间,她的日程表总是排得满满当当。作为成都根与芽环境文化交流中心(以下简称“成都根与芽”)执行主任,十余年来,赵璐扎根分类公益推广事业,从社区试点到校园推广,从线下实践到线上科普,紧跟垃圾分类工作部署,发挥社会组织的独特作用,用一个个创新项目推动垃圾分类从“新时尚”内化为居民的“好习惯”。

7月11日清晨8点,成都市青羊区八宝街社区王家塘街12号院,李阿姨像往常一样,端着家里的厨余垃圾走向小区垃圾分类投放点。“每天吃完饭第一件事情就是把厨余垃圾收拾好,倒在小区指定的厨余垃圾收集桶里。”

“过去,居民并不买账。”赵璐回忆道,2016年,成都根与芽刚在该小区开展垃圾分类试点项目时,大家觉得分了也是白分,垃圾车一来又混在一起拉走。面对质疑,团队小伙伴们没有退缩,而是另辟蹊径。“将垃圾分类与社区治理相结合,通过改善硬件设施、建立雨水收集系统等惠民举措,让群众切实感受到生态环境改善带来的获得感。”

真正的转折点来自“厨余垃圾就地资源化”项目,项目组引入好氧堆肥技术,改造堆肥池结构,调整厨余垃圾配比,加入粉碎后的枯枝落叶控制异味,将厨余垃圾转化为肥料。“居民最初担心这是‘化粪池’,我们对他们承诺失败就撤走。”赵璐笑着说,“当第一批黑褐色的腐殖土产出时,持观望态度的居民们彻底服气了!”

渐渐地,居民从“旁观者”变成“践行者”。这个95户居民的老旧小区,每月就地处理厨余垃圾近1吨,减少垃圾清运量三分之一。

赵璐进行厨余垃圾堆肥交流

赵璐深知,生活垃圾分类要从娃娃抓起。近年来,成都根与芽积极与学校对接,将社区经验延伸到校园,在龙泉驿区洪安小学校、绵竹市遵道学校等,开展“零废弃校园”建设项目,通过开设垃圾分类课程、组织实践活动,培养青少年的分类习惯、环保意识。学生们自带水杯、减少使用一次性塑料制品……“我们把社区那套搬进学校,但更注重趣味性。”赵璐介绍,项目还衍生出线上科普,覆盖成都理工大学、四川传媒学院等多所高校,形成线上线下相结合的宣教模式。

成都根与芽在西岭镇云华村开展垃圾分类活动

针对不同受众群体,赵璐与团队开发了系列具有针对性的垃圾分类项目,这些项目精准覆盖了从学龄儿童到银发老人的全年龄段群体,在公众教育、校园实践、社区治理等多个维度同步推进。特别引人注目的是,所有项目都标注着“至今”这一时间节点。“我们的项目都没有设定截止日期,因为分类工作需要持续投入、需要几代人共同努力,久久为功才能取得成效。”赵璐解释道,“每个项目都是长期性的,一年工作完成后,我们会根据新情况制定下一年的计划。”这种持续发力的工作模式,确保了垃圾分类理念能够在不同群体中生根发芽,最终形成自觉习惯。

十年耕耘,赵璐见证了社会对垃圾分类态度的转变:“知晓度高了,志愿者多了,末端设施也越来越多、越来越规范。”但她坦言,最大的挑战仍是居民习惯的养成。“政策、法律、设施都在完善,剩下的就是坚持宣传,直到大家自主分类。”

谈及未来,赵璐的愿景出乎意料:“我希望有一天,我们在这个领域‘失业’。”在她看来,当垃圾分类成为每个人的自觉行动时,便是她和团队小伙伴功成身退之日。

(图片由受访者提供)

(四川经济网记者 李露萍)

相关推荐

相关推荐