新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

制图:赵丁

7月14日清晨,成都市双流区黄甲街道长埂社区长埂新居内,退休职工陈玉花正熟练地将生活垃圾分门别类投放到对应的收集桶中。“叮”的一声,手机上的“埂易分”小程序显示积分又增加了。“还差20分就能换食用油了!”陈玉花笑着展示手机上的积分界面,“现在分类投放垃圾能攒积分,兑换生活用品,大家都愿意参与。”

在这个拥有34栋楼、123个单元的大型安置小区,这样自觉的垃圾分类行为已成为居民生活新常态。

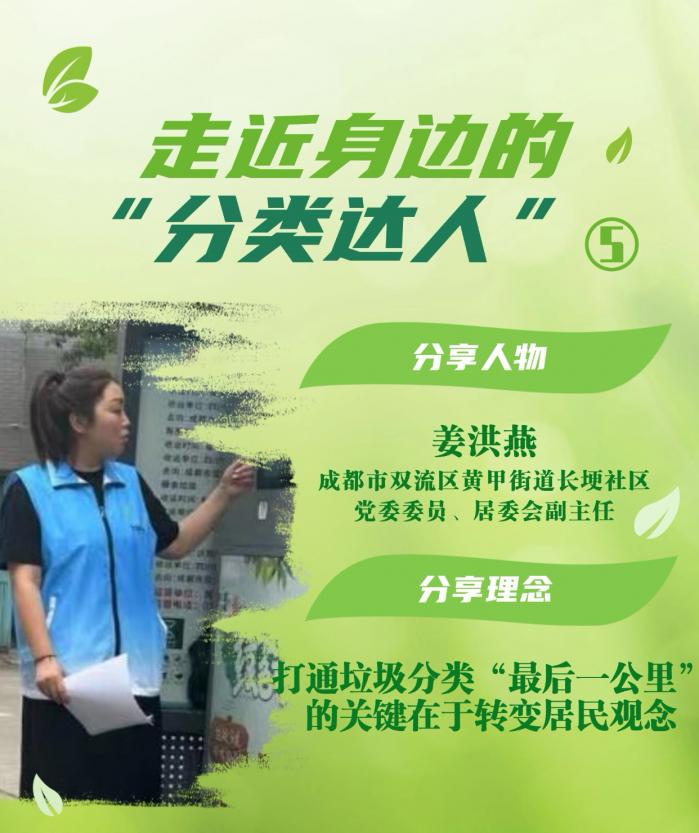

“小区有5台智能回收设备,去年4月投入使用后很快成了‘新宠’,居民都很自觉地在家里把垃圾分好类,下楼来体验智能设备。”长埂社区党委委员、居委会副主任姜洪燕介绍道。然而两年前,这个近4000人的小区还是另一番景象:垃圾桶旁污水横流,居民分类意识淡薄,参与率不足三成。“不少居民直接把垃圾袋往桶边一扔了事。那时候我们得把一个个袋子打开重新分拣。”她回忆道。

从垃圾遍地到分类有序,从无人问津到人人参与,这样的转变始于5台可积分智能回收箱的投入使用,为小区垃圾分类工作带来了新气象。

姜洪燕在可积分垃圾分类智能回收箱前讲解

“这些‘新成员’最吸引居民的就是积分奖励功能。”姜洪燕介绍,社区联合专业科技企业开发的“埂易分”小程序,让垃圾分类变得“可视”“有感”“有收获”。居民每次正确分类投放后扫描二维码即可获得10积分,累计积分可兑换米面粮油等25种生活用品。小程序后台实时更新积分排行榜,激发居民的参与热情。

然而,推广工作并非一帆风顺。面对初期居民参与率不高的问题,姜洪燕带领志愿者创新工作方法,将34栋楼科学划分为5个责任区,每个区配备2—3名志愿者,白天宣传“埂易分”小程序,晚上在投放高峰时段驻守宣教督导。作为“桶边督导员”,她总结出“三必”工作法:一天必检几个桶,一周必蹲几个点,一月必须有总结,确保工作落到实处。

积分兑换室陈列着各式各样的生活用品

据了解,针对小区老年居民占比近40%的特点,姜洪燕特别设计了适老化服务方案。她利用下班时间在垃圾分类工作站为老人讲解操作流程,还贴心提供离线二维码服务,并在每栋楼培养1—2名“银发志愿者”。“姜妹子手把手教我们,现在我也能教其他老伙伴了。”70岁的王大爷自豪地说。

作为一名社区工作者,姜洪燕天天与居民“面对面”打交道。她深知,打通垃圾分类“最后一公里”的关键在于转变居民观念。她牵头组建垃圾分类宣讲团,创新采用坝坝会、主题活动、动漫IP形象等鲜活方式,让专业术语变成居民听得懂的“家常话”,全方位、多角度、无死角开展垃圾分类宣传,潜移默化地让垃圾分类理念内化于民心,外化于民行。如今,社区垃圾分类准确率大幅提升,越来越多的“陈玉花”成为生活垃圾分类的践行者。

辛勤耕耘终见成效。数据显示,目前“埂易分”小程序注册用户达1602人,累计分类10344次,兑换商品101次,合计兑换25070分。

这些数字背后,是14名志愿者和姜洪燕日复一日的坚守。今年,姜洪燕还计划进一步扩大志愿者队伍,重点招募“一老一小”群体,重点发展“银发督导员”和“红领巾志愿者”,通过“老带新”“小促大”的方式,让垃圾分类理念深入人心。

(四川经济网记者 李露萍)

(图片由受访者提供)

相关推荐

相关推荐