新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

在藏族史诗《格萨尔》中,英雄格萨尔被描绘为手持藏刀征战四方,统一了金沙江与黄河上游众多部落,终结战乱造福百姓的王。史诗中象征勇武与智慧的藏刀,如今正通过匠人的錾刻与锻造,以非物质文化遗产的形式延续着璀璨文明的血脉。

甘孜州白玉县河坡镇,这个在地图上毫不起眼的小地方,从1300多年前便开始铸造兵器,曾被誉为“格萨尔王的兵器库”。2008年,“藏族金属锻造技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录,其中便包括以河坡为代表的“藏刀锻制技艺”。河坡也成为“中国藏族金工艺术之乡”。

从过去传说中的“格萨尔王的兵器库”,到如今可感可及的“中国藏族金工艺术之乡”,历经千年传承,河坡镇已形成覆盖13个行政村、230余家非遗工坊的产业集群,仅藏族金属锻造技艺就已衍生出刀具、马具、生活用具等7大类别。

2025年3月,习近平总书记在贵州考察时指出,少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩。

以技艺为媒承古韵,借匠心之火照新程。在传承中创新,在创新中发展,白玉人对民族文化的认同、对家乡瑰宝的热爱,代代相传……

白玉县城(白玉县委宣传部提供)

守护与传承

从金沙江支流赠曲河溯流而上,不到半个小时,便可到达白玉县河坡镇先锋村。

山腰处,藏族民居错落镶嵌在云雾间,每座民居就是一座非遗工坊。斑驳的院门内,藏着河坡藏族金属锻造技艺的百年秘辛。

还没走进建筑装饰类别非遗传承人四郎降称的家门,记者就远远听见一阵叮叮当当的敲击声。工作室里,身着藏族传统服饰的四郎降称和工人白玛绒布手持榔头和錾子,正仔细地对一件花纹繁复的铜质工艺品进行细节处理。

四郎降称正在处理建筑装饰的部件

“这是房屋建筑的一个装饰部件,后续根据客户需要还要进行抛光、镀金等工序,全部完成需要近十天时间。”四郎降称身边,满地都是各种不同形状的榔头、錾子、剪刀、钉子等工具。

“你看这些錾子,原本有30厘米长,用了这么多年,现在只剩几厘米了;你再看这口坩埚,就是用来熔化金属材料的,锅壁内的每一道铜水留下的铜痂都是时光的痕迹……”四郎降称说,这些磨损严重的工具,都是他的父亲、爷爷甚至更远的先祖留下的“传家宝”。

从小在铜屑飞扬的工坊里摸爬滚打、耳濡目染,2020年,四郎降称在家族见证下接过了父亲递来的錾刀,这个刚满18岁的康巴汉子正式扛起了家族已传承五代的金属锻造衣钵。而眼下,23岁的他正把这项始于千年之前的技艺淬炼出新光彩:将实体门店开到成都,在城市商圈搭建起一座活态非遗小站,成为一扇展示藏族金属锻造技艺与文化的窗口。

“干这行的时间越久,对民族技艺的珍视和敬畏之情就愈发庄重神圣。”四郎降称说,过去,父辈们在高原工坊里,守护的是技艺的纯度;而现在,他们要在繁华都市的橱窗前,证明古老的手艺能听懂当代的“心跳”。

守护技艺,亦是守护记忆;传承技艺,亦在传承记忆。在整个河坡镇,像四郎降称家这样的非遗工坊共有230座,它们如同珍珠般散落在赠曲河两岸的山谷中,构成了中国最大的藏族金属锻造群落。

位于河坡镇的“中国藏族金工艺术之乡”雕塑

守艺、传艺、承艺。历经千年,如今藏族金属锻造已衍生出刀具、马具、生活用具等7大类别,在这里形成了“一村一品、一户一特”的产业格局。河坡镇非遗工坊年订单总额突破1200余万元,从业人员达634人,季节性从业人员达2000余人。

“这是祖祖辈辈的手艺传承,也是家家户户的幸福追寻。”四郎降称说话时,目光落在门框边——3岁的儿子正专注地看着他。这一幕,像极了20年前他趴在爷爷膝头偷师的情景。

创新与发展

8月13日,河坡镇十明文化工坊的车间内,数名工人站在一槽纸浆前,紧张忙碌。只见他们两人一组,各持纸帘的一侧,在水槽中一深一浅地捞两次,使纸浆均匀地附着在帘面上,一张湿润的藏纸便有了雏形。

“捞纸动作看似简单,可每捞一张纸,纸槽中纸浆浓度都在降低。越往后捞,唯有下水深、动作慢,才能保证每张宣纸的重量一致。”白玉县非物质文化遗产藏纸技艺代表性传承人扎西尼玛一边操作,一边向记者介绍。“其中的微妙变化,全凭手的感觉。”

扎西尼玛向记者介绍非遗产品制作相关情况

藏纸,产生于公元7世纪中叶,是涉藏州县特有的文化产品。因其质地坚韧、虫蛀不侵、经水不烂等特性,备受珍视,成为抄写经文、绘制唐卡、印制典籍的首选材料。“90后”青年扎西尼玛正是这家非遗工坊的主理人。

当最后一张湿润的藏纸被摞上晾架,扎西尼玛脱下工服,转身又操控起了数控机器,向记者展示现代工艺设备在非遗领域的融合运用。只见纸浆调配系统将狼毒草根茎与相关制剂按比例混合,几分钟的功夫,数十张尺寸和重量均匀的藏纸便跃然眼前。

“传统工艺提醒我们为何出发,机器则教会我们标准化。”扎西尼玛介绍,过去接到大单,老师傅们要连夜赶工。现在,依靠现代技术,工艺设备也能模拟老师傅在不同纸浆浓度下的捞纸节奏,比如,前30张按标准参数,31—50张就相应增加浸泡时间。这样,不仅产品的合格率得到了保证,更有效压缩了生产周期。

推动非遗创造性转化、创新性发展,年轻的新手艺人总有更多天马行空的想象力。他们宛如高原上的风,带着传统技艺穿越时空的峡谷。

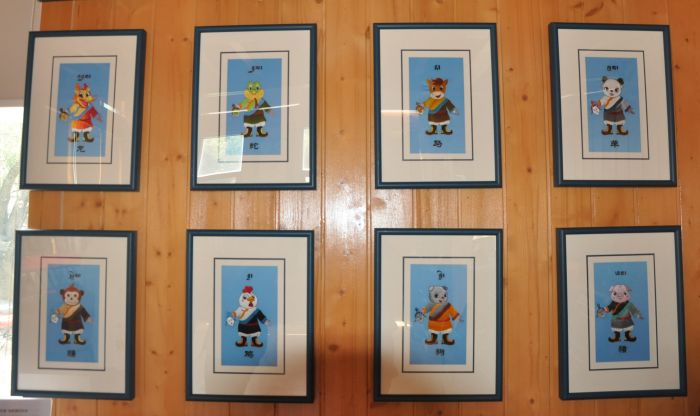

以十二生肖为创作主体的新式唐卡

就在十明文化工坊二楼,以十二生肖为创作主体的新式唐卡正以颠覆性的姿态解构传统:传统唐卡的庄严感让人敬畏,但也筑起了一道无形的门槛。去年,扎西尼玛尝试将藏纸剪纸工艺与唐卡相结合,并以动物、十二生肖等生活化元素为创作对象,相关产品在网店一经推出,就收获了热烈的反馈。

“如何才能让非遗真正活起来?我们既要保护技艺,更要创新品种,市场需要什么就干什么。”扎西尼玛说,真正的非遗不是一味地复制,而是要让古老技艺听懂当代人的心跳,让千年智慧与当代审美展开对话。

年轻的视野与理念,敢于突破与创新……新时代的河坡非遗人,让非遗历久弥新。而这种“在保护中传承、在传承中创新、在创新中发展”的实践,也得益于非遗工坊补贴、传承人研修计划等硬核政策的持续赋能。

位于白玉县河坡民族手工艺文旅体融合园区的白玉藏族金工博物馆(增志 摄)

8月底,总投资3.5亿元、集“文旅商康体”于一体的白玉县河坡民族手工艺文旅体融合园区即将开园,这座整合非遗手工艺、文化展示和旅游休闲功能的文化新地标,将进一步重构当地非遗传承生态。

“目前,已有14家非遗工坊确定进驻园区。未来,这里将依托‘前店后坊’的沉浸式模式,打造成为白玉县非遗生产性保护的核心枢纽与跨界融合的创新高地。”白玉县文化广播电视和旅游局党组书记、局长呷绒志玛表示,“这不仅是一个汇聚技艺的物理空间,更是一个激活传统、对话现代的活力场域。将以此为依托,持续擦亮白玉县非物质文化遗产名片,努力书写非遗活态传承的时代新篇,助推民族文化不断焕发新的光彩。”

(蒋师帅 四川经济网记者 杨琦 文/图)

相关推荐

相关推荐