新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

大渡河畔,文明新风轻拂石棉县的乡间田野。一个个曾经被陈规陋习束缚的村落,正在书写移风易俗、文化传承与乡村振兴的崭新故事。

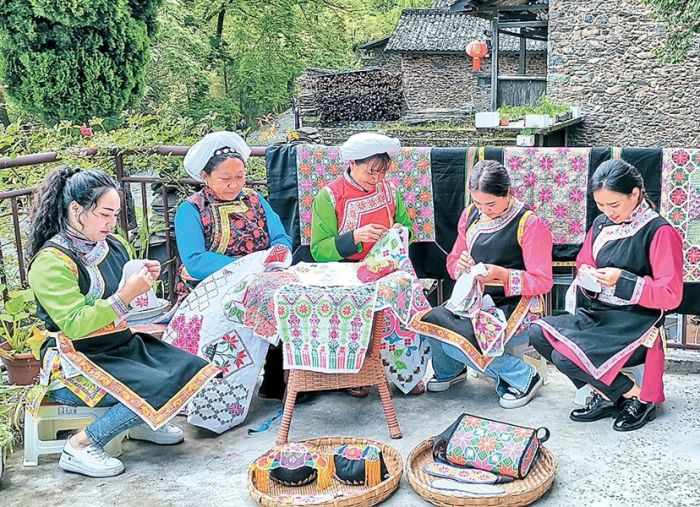

石棉县尔苏藏族妇女围坐在一起刺绣

近年来,该县通过移风易俗、文化传承与基层治理创新,构建起“环境美、产业兴、乡风淳”的现代乡村图景,为新时代精神文明建设提供了鲜活样本。近日,记者深入栗子坪彝族乡(以下简称:栗子坪乡)、蟹螺藏族乡(以下简称:蟹螺乡)、回隆镇等地,解码其文明实践的密码。

移风易俗:

从“约定俗成”到“自觉践行”

在栗子坪乡,一场“破陈规、树新风”的变革正在悄然发生。该乡通过《村规民约》明确“婚嫁彩礼不超过10万元”“丧事简办”等刚性约束,形成“政府引导、群众自治”的治理模式。

“这份公约凝聚了全乡共识,每户村民都签了字。”栗子坪乡党委副书记、乡长乌尼打破介绍,乡党委通过多次组织召开意见征求会、村委会、网格会等形式,最终各村结合各自实际,形成《抵制高额彩礼铺张浪费村规民约》,并依托“五防两保”网格体系,实现100%农户承诺覆盖。

为确保《村规民约》落地,栗子坪乡成立由“德古”(彝族传统调解员)、乡贤组成的红白理事会,全程监督红白事办理。

九月的大渡河畔,栗子坪乡元根村村民毛珍芳家新房整洁明亮。在搬新家的时候,她主动摒弃了操办“搬家酒”的传统习俗。“按照以往惯例,‘搬家酒’要办三天三夜,既铺张又浪费。”她说,“现在一切从简,亲友们简单祝福,反而更轻松温馨。”

毛珍芳不仅是村组干部,还曾是全国人大代表。她的选择,体现了石棉县在推进乡风文明建设中对“关键少数”的倚重。

自移风易俗开展以来,栗子坪乡已初步实现了移风易俗从政府引导到群众行为自觉的转变,涌现出多起带头践行移风易俗的典型案例。

教育促进方面,栗子坪乡中心小学组建彝文化社团,将民族舞蹈、乐器和彝文字学习纳入课程体系。该校创编的《阿依木嘎格萨尔》等节目在省级比赛中获奖,成为民族文化传承的“活课堂”。该乡建设了10余个文化活动广场,构建起“学校+家庭+社会”的文化育人网络。

“作为石棉县唯一的纯彝族乡,过去的栗子坪,整体教育观念落后,不重视下一代教育的现象颇为严重,许多青少年自身也存在接受完义务教育便外出打工的念头。”乌尼打破说,为扭转这一局面,栗子坪乡以“移风易俗”工作为契机,立足“3+4”工作法,切实在全乡范围内营造起了“比学赶超抓教育”的良好氛围。

同时,把奖补激励作为推动教育振兴的重要抓手,自2019年以来,已累计发放奖学金逾27万元。今年,该乡共有50名学生考上本科院校,有4名学生考上研究生,这一数据相较于往年有了显著提升,充分证明了教育促进举措在激发学生学习动力、提升教育质量方面取得了实效。

文化传承:

守护传统文化的精神根脉

在蟹螺乡,4个国家级传统村落正成为民族文化传承的“活态博物馆”。当地通过“保护+活化”模式,将木雅尔苏藏族文化融入现代生活。

尔苏木雅刺绣工坊内,午后的阳光透过木格窗,照在省级非遗代表性项目“环山鸡节”的展板上。十余名藏族妇女围坐成圈,指尖彩线翻飞,口中民歌悠扬——一场日常的非遗传承课,正在这个大渡河畔的乡村开展。

尔苏藏族刺绣非遗代表性传承人唐全美左手执布,右手引针,正俯身指导一位年轻姑娘针法。在她的指导下,一朵花生花渐次绽放,这是尔苏藏族刺绣的传统纹样,寓意吉祥如意、好事发生。

“以前绣花是给自己做衣穿,现在能做成香包、杯垫,还能拿出去销售,解决一些妇女的经济收入问题。”唐全美说。

传习所的另一边,50多岁的祁志芳正轻叩节拍。她一句句领唱《萨里安多曼》(尔苏藏族传统民歌),村民们跟着哼唱。歌声时而高亢如山涧奔流,时而婉转如林鸟低语。歌词用尔苏藏语传唱,内容从耕织劳作到婚嫁祈福,几乎是一部口传的“民族志”。

“年轻人现在都说汉语,怕他们忘了老祖宗的话。”祁志芳告诉记者,民歌班每周三开课,“只要还有人愿意学,我就一直教。”

据蟹螺乡党委副书记殷萍介绍,为了让传统文化传承下去,当地成立了萨里安多曼、觉里曼姆两个非遗传习所,以及尔苏木雅刺绣工坊,本地非遗代表性传承人除固定授课外,还承担非遗数字化采集工作。目前已有上千名村民学习刺绣、歌舞等技艺,其中22人成为县级非遗代表性传承人。

“我们与四川音乐学院合作整理了39首尔苏藏族民歌,出版《尔苏藏族音乐曲目选》,建立起完整的民歌资料库。”殷萍介绍。不仅如此,为让传统文化“活起来”,该乡还积极打造“四大名堡”文旅品牌,通过开展对堡子的保护工作,留住文化记忆,同时做好文化的引进来与走出去。

该乡积极与清华大学、四川省民族研究所、西南民族大学等合作,开展民族文化调查和整理。2024年1月,与清华大学合作的中国社科基金项目《中国西南濒危文献文字丛书》(尔苏卷)(木雅卷)编写工作全面完成。

同样,蟹螺乡还挖掘蟹螺堡子独特的尔苏藏族文化,打造堡子入口、古碉楼、神树、祭祀广场等景观节点,并编排了《蟹螺记忆》沉浸式剧目,让文化既传得下来又能走得出去。

文明共建:

全国文明村镇的“叶坪样本”

回隆镇叶坪村的“红黑积分榜”公示栏前,村民们正驻足查看最新评比结果。这一创新机制将人居环境、志愿服务等纳入量化考核,通过兑换积分的方式,带动乡风文明再上台阶。

作为“全国文明村镇”,叶坪村依托新时代文明实践站,发挥乡贤、“德古”、“路吉达克”的作用,大力倡导文明勤俭新风,倡导厚养薄葬、抵制高价彩礼,开展“汉、彝、藏”三语移风易俗宣讲。积极推行“实践站+志愿者+群众”实践模式,建成“学习讲堂”“圆梦讲堂”“文体课堂”,结合重要时间节点,开展“我们的节日”“传承红色基因”“讲文明树新风”等活动,深化乡村精神文明建设,引领群众争当文明新风倡导者、公序良俗维护者。

石棉县的乡风文明建设并非孤立探索,而是与国家战略同频共振。2025年,安顺场镇、安顺村、叶坪村同时获评“全国文明村镇”,该县累计创建全国文明村镇4个、省级文明村镇1个、市级文明村镇30个,形成“以点带面、全域推进”的格局。

在制度设计层面,石棉县建立“党委统筹、部门联动、群众参与”的工作机制。石棉县文明办负责人表示,该县通过“红黑榜”公示、“积分超市”激励等手段,推动《村规民约》落地生根。

“乡村文明建设不是空中楼阁,而是深植于红色基因、落实在细微处的实践。”石棉县委宣传部负责人表示,下一步将持续深化“文化+旅游+产业”融合,让文明之花在大渡河畔结出更多惠民之果。

(石棉县委宣传部供稿)

相关推荐

相关推荐