新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

海报制作:董豆豆

三千多年前,古蜀先民铸就青铜神树与面具,用滚烫的熔液点燃了文明的星火,展现了远古的铸造智慧。

三千多年后,“三线建设”的号角在这片土地上吹响。无数热血青年奔赴四川德阳,将“国家需要”奉为毕生夙愿,用青春与汗水,“铸”出崭新的工业传奇。

历史的坐标跨越三千年,从青铜时代的锻造星火,到“三线建设”的褴褛开荒,再到新时代的日夜兼程,“铸造”——已从技艺升华为融入血脉的信仰。

如今,作为重装之都的德阳正以如磐的工业根基,铸造大国重器,筑牢产业宏基,有力支撑着民族复兴的壮阔征程。

踏上这片热土,车间的轰鸣是它最澎湃的心跳。记者所见每一件静默的“重器”背后,所闻每一个奋斗的故事深处,都镌刻着一代代建设者的智慧与汗水,无声诠释着“重器护山河”的如磐使命。

重器如磐 中国重装挺脊梁

何为“重器”?是突破封锁的利剑,是守护命脉的基石。

德阳,更以一座城的产业实践,给出了厚重的答案。

在东方汽轮机展厅,矗立着一台国之重器——我国首台完全自主知识产权的F级50兆瓦重型燃气轮机(G50)。它,被誉为中国“争气机”。

东方汽轮机展厅里的G50

重型燃气轮机,素有装备制造业“皇冠上的明珠”之称,其设计制造技术曾长期被国外垄断。

“在G50成功研制之前,重型燃机最关键的核心技术始终未实现自主掌握。”东方汽轮机重型燃机装备研究所副主任李鑫回忆,“过去,我们曾尝试以市场换技术,换来的却是‘只给整机不教技术’,核心部件全是‘黑箱交付’,核心参数更是一无所知。”

核心技术买不来、讨不来,唯有自立自强。

彼时,李鑫所在的燃气轮机研发团队从基础理论起步,历经十余年的打磨,建立了完整的重型燃气轮机设计、制造和试验体系,突破多项卡脖子关键技术,终使G50燃机问世。“G50实现了我国在重型燃机领域‘从0到1’的突破,是中国装备制造业的里程碑。它争的,就是不被‘卡脖子’的那口气!”

一器既成,万钧之势由此生。G50之后,东方汽轮机接连攻克关键技术难关,产品谱系日趋完善。

而德阳的“重器”矩阵,远不止于此。

在国机重装,约13层楼高的8万吨模锻压机巍然不动,其规模与能力均为世界之最。“它能为航空、航天等领域制造大型模锻件,锻造出装备的‘钢筋铁骨’。”国机重装二重装备副总工程师沈国劬介绍,这台历时十年铸就的“大国重器”,使我国跻身全球顶级模锻装备制造国行列。

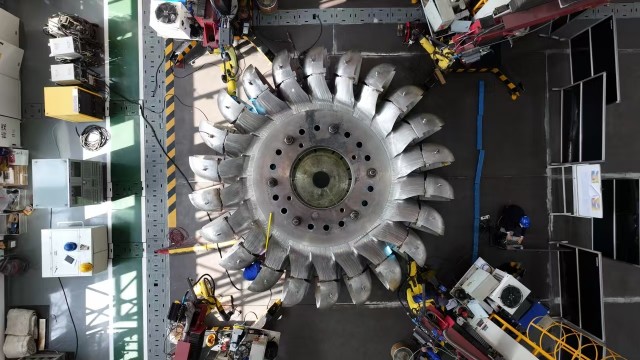

世界单机容量最大500兆瓦冲击式水电机组转轮完成机器人焊接

在东方电机,世界首台500兆瓦冲击式水电机组的攻关研制正紧锣密鼓。它将应用于在建综合难度世界最大的西藏扎拉冲击式水电站。东方电机研发中心主任宋敏表示,“该电站‘高海拔、高水头、大容量’的特点对水电设备要求极高。这台机组成功研制,将推动我国水电装备研发制造能力再攀新高峰。”

在东方宏华,全国产化的12000米深地智能钻机已挺进新疆。东方宏华技术创新中心产品研究所副所长王敏说,“它是继‘地壳一号’万米科探钻机后,我们为国家超深层油气勘探铸造的又一‘利器’。”

东方宏华12000米深地智能钻机

一件件“大国重器”相继在德阳诞生,展现了“重装之都”的硬核实力:

德阳,研制的发电设备年产量连续多年居世界第一,石油钻机出口全国第一,中国每4度电就有1度跃动着“德阳造”的澎湃能量;

德阳,制造出全国70%的气电机组、60%的核电产品、50%的大型电站铸锻件、40%的水电机组、30%的火电机组。

这些中国首台、世界第一,挺起了中国装备“硬脊梁”,撑起了中国工业的“硬骨架”。

匠心如磐 坚守传承勇担当

重器之成,成于坚守,成于创新,成于一群人的匠心传承。

这群人,潜心坚守,将技艺锤炼至毫巅。

“大国工匠”崔兴国是坚守的代表。

为攻克水电机组球阀密封漏水难题,他同技术团队用了整整8年时间,从结构改进到精密加工、再到精益装配,球阀的漏水量也从用小桶接到用小量杯测、再进步到用针管吸,一步一步锤炼技艺,精益求精。

“今天,球阀做到了‘零渗漏’,过去连想都不敢想。”在东方电机水轮机车间,年近花甲的崔兴国讲起往事,那些执着和“较真儿”的过往依然清晰——面对每一件产品、每一次成果,他都会清醒地自我否定,反复追问:是否还有更好的解决方案?是否还能做得更完美?

崔兴国说,“当年,‘老一辈’们响应‘三线建设’的号召奔赴德阳,住干打垒、喝稻田水,誓为国家造出自己的发电设备。如今,国家需要更精尖的技术和设备,‘国家需要什么,我们就造什么’。”

他带过的几十名徒弟,现多已成长为关键岗位的技术骨干,传承着中国工匠的匠心——用精湛技艺为国家造重器。

“85后”全国劳模叶林伟,则用坚守诠释着新时代工匠的极致追求。

作为8万吨模锻压机的首任操作手,在执行大飞机关键承力零部件锻造任务时,叶林伟与团队反复测试,将1200℃坯料出炉后的锻压时间由20秒压缩至6秒,前后累计为C919大飞机锻造了130多个关键承力零部件。

为了精准控制,叶林伟还练就了一个绝活:用8万吨模锻压机去压生鸡蛋,蛋壳破裂,蛋壳膜不破。

东方汽轮机车间内,工人们在全神贯注地操作(乔薇 摄)

这群人,勇于创新,打破传统技艺“舒适区” 。

“创新,是要有勇气拿起榔头砸自己的‘饭碗’。”崔兴国说,时代在进步,他也在努力做跟得上技术发展的“新一代”。

这位在重装制造深耕半辈子的老师傅,在数字化兴起之初,毅然与新一代技术代表杜芝鹏携手,探索制造工序的数字化转型。他们首创水电行业数字化虚拟装配技术,实现了在虚拟世界中“预装”重器。

“通过智能化三维测量,获取产品精加工数字模型,再构建虚拟装配场景,可提前排查问题。”东方电机智能制造组组长杜芝鹏介绍,以导水机构预装为例,数字化改造后,原本需反复试装、耗时2个多月,如今仅用20多天即可精准模拟、一次通过。

崔兴国与杜芝鹏,诠释着德阳装备制造业的接力与传承。老一辈将毕生经验与家国情怀凝练成指尖的精度,新一代则用前沿科技与创新思维拓展着“重器”的边界与效能。

匠心的接力,在德阳从未停止。

这里还有无数个“崔兴国”“杜芝鹏”“叶林伟”,他们是36.8万名技能人才、1700余名工匠与劳模……他们,累计攻克关键核心技术552项,其中72项达到国际一流水平。

正是这份如磐的匠心,默默铸就“重器”,坚实扛起了制造强国的担当。

东方电机大型清洁能源装备重型制造数字化车间

使命如磐 奋斗不息护山河

今年国庆前夕,德阳大件公路“0公里”处,一件直径近4米、重达122吨的巨型球阀整装启程,它跨越3300公里,运抵河南鲁山抽水蓄能电站。

这条“大件路”,是“德阳造”通江达海、走向世界的起点,也是连接全球技术与合作的桥梁。几十年来,它不仅见证了一件件“国之重器”的诞生,记录了一座城市与国家战略的同频共振,更承载着一城人“重器护山河”的如磐使命。

德阳,因工业而立、因工业而兴。

60多年间,从一个人口不足2万的农业小县,崛起为几百万人口的重装之都,一代代建设者将使命扛在肩头,以奋斗守护山河。

今日,时代赋予德阳新的使命。作为中国重大技术装备制造业基地,德阳必须依托制造业的独特优势,积极服务国家产业链供应链安全。

使命引领方向。去年,四川省委、省政府印发《关于支持德阳建设高端装备科技城的意见》,确立了德阳发展的新坐标,是其整体发展能级的全面跃迁。

德阳从“重装时代”迈向“科技城时代”。

“这意味着德阳不再只是‘制造基地’,更要成为技术创新的‘策源地’、高端人才的‘集聚区’和产业升级的‘示范区’。”德阳市委市政府决策咨询委员会副主任李成金解读道。

德阳市经信局局长龚军认为,德阳建设中国装备科技城,致力于高端“卡脖子”技术的突破,是从技术安全维度保障我国制造业自主可控。

使命在肩,惟有奋斗。

德阳,顺应发展大势,抢抓发展机遇,聚焦高端装备重点领域,推动装备制造业向数字化、智能化、绿色化转型,全力推进中国装备科技城建设。

2025世界清洁能源装备大会期间,作为“中国装备科技城”核心引擎,德阳大学科技园开园,将推动创新技术与成果高效转化,助力德阳加快打造高端装备制造技术策源中心。

德阳的奋斗,体现在车间的深刻转型中:

在东方锅炉,行业首个水冷壁“数制·智联”工厂实现设备数字化率、在线检测率、材料利用率3个“100%”,人均产值提升5倍;

在东方电机,“无人车间”24小时不间断生产,机械臂灵活地抓取材料;绿色智能焊接数字化车间,机器人集群以0.05毫米精度完成转轮焊接,焊后一次探伤合格率超99%;

在东方汽轮机,1500多台设备正进行毫秒级数据交互,机械臂在“智慧车间”中精准起舞;燃机智慧制造基地的机器比人更忙碌,9条智能制造产线让核心制造能力实现全面提升……

F级50兆瓦重型燃机原型机转子加工

德阳的奋斗,蕴藏在工匠持续的实践淬炼中:

王敏,致力于让“德阳造”更“智能”,不久前,她与技术团队全球首发了“智能压裂一体化解决方案”,让人工操作强度下降90%、施工效率提升15%、碳排放减少约92%;

李鑫,加快构建完整产业生态,他与同事联合300多家上下游单位,正共同打造国产重型燃机产业链,制定自主可控的技术体系与标准,提升全产业链协同效率;

崔兴国,不断迎来智能机器人新“同事”,他们将水轮机装配数十年积累的经验转化为数据与算法,注入自动化设备与机器人中,使传统工艺在数字化中重生,推动装配过程迈向精准化、低碳化。

时代在变,技艺更迭,但奋斗不止。

今日德阳,以推进新型工业化为抓手,探索走出一条“以工业振兴带动产业振兴、全局振兴”之路,正朝着世界级清洁能源装备制造基地迈进。

今日德阳,深耕主导产业“建圈强链”,成功培育6个国省级先进制造业集群,6个国省级中小企业特色产业集群,形成以清洁能源装备、油气钻采装备、通用航空装备等为代表的装备制造产业体系,构建了“源网荷储”全链条体系。

今日德阳,亦有清醒认知,在部分高端材料、核心软件等领域仍面临挑战。但这份清醒,正与这片土地上跨越三千年的铸造基因、代代相传的匠心坚守、永志不忘的国家使命,共同汇聚成它向未来砥砺奋进的最大底气。

…………

重器如磐,传承的是“铸造”基因!

匠心如磐,闪耀的是“担当”光芒!

使命如磐,激荡的是“奋斗”情怀!

山河与共,器以载道。重器无声,矗立于德阳这片热土,亦如磐石般守护着国家经济命脉与能源安全,支撑着山河无恙。

(四川经济日报记者 杨璐 杜静 闫新宇 蒋师帅)

(图片除署名外均由德阳市委宣传部提供)

相关推荐

相关推荐